1. Introduzione: Il Gene Come Idea e Come Storia Intima

Pubblicato tra il 2016 e il 2017, “The Gene: An Intimate History” rappresenta la seconda monumentale opera di Siddhartha Mukherjee, già acclamato autore de “L’Imperatore del Maledetto Morbo”, vincitore del Premio Pulitzer. Medico oncologo, ricercatore presso la Columbia University e scrittore dotato di rara abilità comunicativa 1, Mukherjee si conferma in questo libro come una figura preminente nella divulgazione scientifica contemporanea, capace di tessere insieme, con maestria e sensibilità, i fili della scienza, della storia e della biografia personale.1 L’ambizione dichiarata è quella di scrivere una vera e propria “biografia del gene” 4, esplorando l’evoluzione di questo concetto fondamentale dalle sue prime intuizioni fino alle frontiere più avanzate della genomica moderna.

La tesi centrale che anima l’intera narrazione è che il gene trascende la sua mera definizione biologica per assurgere al ruolo di “una delle idee più potenti e pericolose nella storia della scienza”.8 Mukherjee analizza meticolosamente come la nostra crescente comprensione – e la nostra incipiente capacità di manipolazione – del patrimonio genetico influenzi in modo profondo e pervasivo “le nostre vite, personalità, identità, destini e scelte”.4 Il gene, quindi, non è solo un’entità del passato o del presente, ma un concetto dinamico che lega indissolubilmente la nostra storia alla nostra traiettoria futura.11

Ciò che conferisce al libro il suo carattere distintivo e il suo titolo, “Una Storia Intima”, è l’intreccio costante tra la grande storia della scienza e la microstoria personale dell’autore. Mukherjee condivide apertamente la “tragica e sconcertante storia di malattia mentale” – in particolare schizofrenia e disturbo bipolare – che ha segnato profondamente la sua famiglia paterna, colpendo zii e cugini.1 Questa narrazione familiare, descritta come una “linea rossa brillante” che percorre l’intero testo 13, non è un semplice artificio retorico. Essa funge da potente àncora emotiva, radicando le astrazioni della genetica nella concretezza dell’esperienza vissuta e sollevando interrogativi cruciali sulla difficoltà di “tradurre la scienza della genetica dal laboratorio al mondo reale”.4 Lo stesso Mukherjee, in interviste, ha sottolineato come questa motivazione personale sia stata fondamentale per la genesi del libro, spingendolo a confrontarsi con le radici genetiche della malattia e con le domande esistenziali che essa solleva.3

L’opera di Mukherjee, dunque, non si configura semplicemente come una storia della genetica, ma piuttosto come una storia narrata attraverso la lente della genetica. L’autore utilizza questo potente strumento concettuale per riesaminare capitoli cruciali della storia umana, interrogare la natura dell’identità individuale e collettiva e delineare le sfide e le promesse del nostro futuro biologico. Il libro non si limita a un elenco cronologico di scoperte; al contrario, stabilisce connessioni profonde tra le leggi di Mendel e l’evoluzione darwiniana 20, tra le teorie genetiche e le derive ideologiche come l’eugenetica 16, tra le scoperte a livello molecolare e lo sviluppo di nuove terapie 43, e tra le rivoluzionarie tecnologie di editing genetico come CRISPR 44 e i complessi dilemmi etici che esse comportano per il futuro dell’umanità. Questa fitta rete di interconnessioni dimostra come la genetica funga da prisma interpretativo per comprendere eventi, idee e trasformazioni sociali di vasta portata.

Inoltre, l’aggettivo “intimo” nel titolo assume una risonanza duplice e significativa. Da un lato, rimanda inequivocabilmente alla dimensione personale e familiare della narrazione, alla condivisione vulnerabile di una storia segnata dalla malattia mentale.1 Dall’altro lato, però, suggerisce anche la natura intrinsecamente “intima” del gene stesso, quale componente fondamentale e costitutivo della nostra biologia, della nostra identità e della nostra stessa essenza.4 Il libro esplora come il gene sia letteralmente “dentro di noi”, plasmando ciò che siamo in modi che stiamo solo iniziando a comprendere appieno. Mukherjee stesso collega la sua vicenda personale alle domande più ampie su cosa significhi essere umani nell’era post-genomica 7, confermando questa duplice lettura del termine “intimo”, utilizzato dallo stesso autore per descrivere il suo approccio.22

2. Le Radici Storiche della Genetica: Da Mendel alla Doppia Elica

La storia della comprensione dell’ereditarietà è un viaggio millenario, una sorta di “più grande storia investigativa mai raccontata” 5, come suggeriscono alcune recensioni citando il libro. Mukherjee inizia questo percorso dalle prime, nebulose concezioni elaborate da pensatori antichi come Aristotele e Pitagora.2 Sebbene scientificamente imprecise (ad esempio, la teoria pitagorica che attribuiva l’intera informazione ereditaria al seme maschile, con la madre relegata al ruolo di mero incubatore 18), queste riflessioni iniziali sono presentate da Mukherjee non come semplici curiosità storiche, ma come i primi tentativi di affrontare l’enigma fondamentale della trasmissione dei caratteri, ponendo le basi per la lunga ricerca che sarebbe seguita.

Il racconto entra nel vivo con la figura emblematica di Gregor Mendel, il monaco agostiniano che, nel giardino appartato (“murato”) del suo monastero a Brno (allora Brünn, in Moravia, oggi Repubblica Ceca) 20, condusse i suoi meticolosi esperimenti sull’ibridazione delle piante di pisello (Pisum sativum) a partire dalla metà degli anni ’60 dell’Ottocento.8 Mukherjee dipinge un ritratto vivido di Mendel: un uomo descritto come “basso, con un viso serio, miope e tendente alla corpulenza” 28, più interessato alla scienza che alla vita spirituale, dotato di curiosità intellettuale e abilità manuali 28, ma anche timido e apparentemente poco brillante negli studi formali, avendo fallito l’esame per diventare insegnante di scienze.38 Attraverso un approccio quasi romanzesco, l’autore ci guida tra gli incroci di piselli dalle caratteristiche contrastanti (lisci/rugosi, gialli/verdi), spiegando con chiarezza come Mendel, attraverso l’analisi statistica dei risultati, sia giunto a formulare le sue celebri leggi sull’ereditarietà (dominanza, segregazione degli alleli, assortimento indipendente dei caratteri) e a postulare l’esistenza di “fattori” o “unità di eredità” discrete e trasmissibili.20 Mukherjee non manca di sottolineare, con un tocco di umorismo, come l’abate del monastero, pur contrariato dagli esperimenti di Mendel con i topi, “non si oppose a dare una possibilità ai piselli” (“didn’t mind giving peas a chance” 21). Tuttavia, il lavoro pionieristico di Mendel, pubblicato nel 1866, cadde in gran parte nell’oblio per decenni, ignorato o incompreso dalla comunità scientifica del tempo, un destino che Mukherjee evidenzia come esempio delle tortuosità del progresso scientifico.12

La riscoperta del lavoro di Mendel all’inizio del XX secolo segnò la vera nascita della genetica come disciplina scientifica autonoma.25 Mukherjee illustra come le leggi mendeliane fornirono il meccanismo mancante alla teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Charles Darwin, permettendo una sintesi feconda tra i due approcci.20 Il libro procede quindi descrivendo i contributi fondamentali di scienziati come Theodor Boveri e, soprattutto, Thomas Hunt Morgan e il suo gruppo alla Columbia University. Attraverso ingegnosi esperimenti con il moscerino della frutta (Drosophila melanogaster) 8, Morgan dimostrò inequivocabilmente che i “fattori” mendeliani – ora chiamati geni – risiedono fisicamente sui cromosomi, fornendo la base per la teoria cromosomica dell’ereditarietà.32 Questi studi permisero anche di comprendere fenomeni come il linkage (geni sullo stesso cromosoma tendono ad essere ereditati insieme) e il crossing-over.

Il culmine di questa fase storica della genetica è rappresentato dalla scoperta della struttura a doppia elica del DNA nel 1953, un evento narrato da Mukherjee con particolare attenzione alle dinamiche umane e scientifiche.2 L’autore mette in scena la “corsa” competitiva che vide protagonisti James Watson e Francis Crick a Cambridge, e Maurice Wilkins e Rosalind Franklin al King’s College di Londra, senza dimenticare il ruolo indiretto di Linus Pauling in California.58 Mukherjee, come evidenziato anche da altre fonti 58, non si limita a celebrare il trionfo di Watson e Crick, ma dedica ampio spazio al contributo essenziale e spesso ingiustamente minimizzato di Rosalind Franklin.17 Le sue eccezionali immagini di diffrazione a raggi X del DNA (in particolare la famosa “Fotografia 51”) furono cruciali per determinare la struttura elicoidale e la posizione esterna dello scheletro zucchero-fosfato.61 Mukherjee descrive le complesse relazioni personali, la misoginia latente nell’ambiente scientifico dell’epoca e le circostanze controverse attraverso cui Watson e Crick ebbero accesso ai dati non pubblicati di Franklin, elementi che gettano un’ombra sulla narrazione eroica della scoperta.58

La narrazione di Mukherjee, quindi, non dipinge la storia della genetica come una marcia lineare e trionfale verso la verità, ma piuttosto come un processo intrinsecamente “disordinato, a tentoni” (‘messy, fumbling glory’ 5), ricco di false partenze, intuizioni geniali che faticano ad affermarsi (come nel caso di Mendel 8), rivalità personali e ingiustizie (il trattamento riservato a Franklin 17). Le recensioni del libro sottolineano proprio questa capacità di catturare il “metodo scientifico” nella sua interezza, con le sue complessità e contraddizioni.5 L’autore celebra l'”ingegnosità umana” e le “menti ossessive” 20 che hanno guidato queste scoperte, ma non ne nasconde le fragilità e le dinamiche sociali e personali che le hanno plasmate.9

In questo contesto, la scoperta della struttura del DNA emerge come un punto di svolta epocale, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche culturale. Come evidenziato da diverse fonti 20, questo evento ha radicalmente trasformato la biologia del dopoguerra, fornendo la chiave per comprendere i meccanismi molecolari dell’ereditarietà e aprendo la strada a una nuova era. Il libro stesso è strutturato in modo da mostrare come questa scoperta abbia reso possibili la genetica molecolare, il sequenziamento del genoma, l’ingegneria genetica e, di conseguenza, abbia iniziato a “invadere discorsi riguardanti razza e identità” e a sollevare “le domande più urgenti che riguardano le nostre sfere personali”, come quelle relative a sessualità, temperamento e libero arbitrio.20 La capacità di “leggere” e “scrivere” il genoma, che definisce la nostra epoca, affonda le sue radici proprio in quella doppia elica svelata nel 1953.6

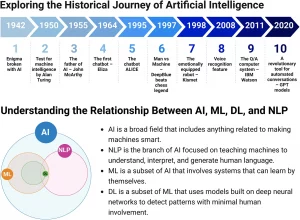

Tabella 1: Cronologia Essenziale della Genetica (Principali Tappe Trattate nel Libro)

| Anno/Periodo | Scienziato/i Principale/i | Scoperta/Evento Fondamentale | Riferimento Indicativo (Parti del Libro / Fonti) |

| VI sec. a.C. | Pitagora, Aristotele | Prime teorie sull’ereditarietà | Parte 1 4 |

| 1856-1865 | Gregor Mendel | Esperimenti sui piselli, leggi dell’ereditarietà, “unità ereditarie” | Parte 1 12 |

| 1859 | Charles Darwin | Pubblicazione de “L’Origine delle Specie” | Parte 1 12 |

| Inizio ‘900 | De Vries, Correns, Tschermak | Riscoperta del lavoro di Mendel | Parte 1 27 |

| Anni 1910 | T. H. Morgan & gruppo | Teoria cromosomica dell’ereditarietà (esperimenti Drosophila) | Parte 1 8 |

| Anni ’20-’40 | Movimento Eugenico | Diffusione e applicazione di politiche eugenetiche (USA, Nazismo) | Parte 2 15 |

| 1944 | Avery, MacLeod, McCarty | Dimostrazione che il DNA è il materiale genetico | Parte 2 12 |

| 1953 | Watson, Crick, Franklin, Wilkins | Scoperta della struttura a doppia elica del DNA | Parte 2 4 |

| Anni ’60 | Jacob, Monod | Scoperta della regolazione genica (operone lac) | 32 |

| Anni ’70 | Cohen, Boyer | Sviluppo della tecnologia del DNA ricombinante | Parte 3 15 |

| 1983 | Gusella, Wexler & team | Mappatura del marcatore genetico per la Corea di Huntington | Parte 4 15 |

| 1990-2003 | Consorzio HGP, Celera | Progetto Genoma Umano (mappatura e sequenziamento) | Parte 3/4 15 |

| 1999 | Esperimento su J. Gelsinger | Fallimento tragico di una sperimentazione di terapia genica | Parte 4 19 |

| Anni 2010-oggi | Doudna, Charpentier, Zhang & altri | Sviluppo e applicazione della tecnologia CRISPR-Cas9 | Parte 6 44 |

3. Decifrare il Codice: Meccanismi Genetici Fondamentali

Una volta stabilito che il DNA è il depositario dell’informazione ereditaria e che i geni risiedono sui cromosomi, la sfida successiva per i biologi è stata comprendere come questa informazione venga letta, interpretata e tradotta in funzioni biologiche. Mukherjee guida il lettore attraverso i concetti cardine della biologia molecolare, spiegando il cosiddetto “dogma centrale”: l’informazione fluisce dal DNA all’RNA (trascrizione) e dall’RNA alle proteine (traduzione). In questa visione, il gene agisce come una “ricetta” o un “manuale di istruzioni” 25, una sequenza specifica di nucleotidi nel DNA che codifica per la sequenza di amminoacidi di una proteina, o per molecole di RNA funzionali. L’insieme di tutte queste istruzioni costituisce il genoma; quello umano, si stima, contenga tra i 21.000 e i 23.000 geni codificanti per proteine.9 Sono queste proteine, con le loro innumerevoli forme e funzioni, a costruire e far funzionare le cellule e, di conseguenza, l’intero organismo.12

Tuttavia, questo processo non è immutabile. Mukherjee introduce il concetto fondamentale di mutazione, definita come un cambiamento nella sequenza del DNA.12 Queste alterazioni possono sorgere spontaneamente durante la replicazione del DNA o essere indotte da fattori ambientali. Non tutte le mutazioni hanno effetti deleteri. Alcune sono silenziose, non alterando la proteina prodotta; altre possono essere neutre o persino vantaggiose in determinati contesti ambientali, fornendo la materia prima per l’evoluzione. Altre ancora, però, sono responsabili di malattie genetiche. Mukherjee illustra le principali tipologie di mutazioni puntiformi 68:

- Mutazioni missenso (missense): Causano la sostituzione di un amminoacido con un altro nella proteina codificata. L’effetto può variare da nullo a grave, a seconda dell’importanza dell’amminoacido sostituito per la struttura e la funzione della proteina.

- Mutazioni non senso (nonsense): Introducono un codone di stop prematuro nella sequenza codificante, portando alla produzione di una proteina tronca e solitamente non funzionale.

- Mutazioni silenziose: Nonostante un cambiamento nella sequenza del DNA, l’amminoacido codificato rimane lo stesso (a causa della ridondanza del codice genetico), quindi la proteina non viene alterata.

Per rendere concreti questi concetti, Mukherjee ricorre a esempi paradigmatici di malattie genetiche. L’anemia falciforme è utilizzata magistralmente per spiegare una mutazione missenso.8 In questa malattia ereditaria, una singola sostituzione nucleotidica nel gene della beta-globina (una subunità dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nei globuli rossi) causa la sostituzione dell’amminoacido acido glutammico con la valina in una posizione specifica della catena proteica.69 Questa alterazione apparentemente minima ha conseguenze drammatiche: in condizioni di bassa ossigenazione, le molecole di emoglobina mutata (HbS) polimerizzano, aggregandosi in lunghe fibre rigide che deformano i globuli rossi, conferendo loro la caratteristica forma a falce.69 Questi globuli rossi falciformi sono più fragili (causando anemia emolitica cronica) e meno flessibili, tendendo a ostruire i piccoli vasi sanguigni (vaso-occlusione).69 Ciò provoca dolorosissime crisi (crisi vaso-occlusive), danni progressivi a organi vitali (milza, reni, polmoni, cervello) e una ridotta aspettativa di vita.69 Mukherjee non si limita alla descrizione molecolare e clinica, ma esplora anche le dimensioni evolutive e culturali della malattia. Evidenzia come l’eterozigosi per il gene falciforme (possedere una copia normale e una mutata, condizione nota come tratto falciforme) conferisca una significativa protezione contro la malaria grave 71, spiegando così l’elevata frequenza dell’allele HbS in popolazioni originarie di aree malariche, principalmente nell’Africa sub-sahariana.71 Questo fenomeno, noto come vantaggio dell’eterozigote, illustra perfettamente come una mutazione apparentemente “dannosa” possa essere selezionata positivamente in un determinato contesto ambientale, sfidando nozioni semplicistiche di “normalità” o “difetto” genetico. L’autore riporta anche affascinanti connessioni antropologiche, come la possibile relazione tra l’anemia falciforme e le credenze Igbo in Nigeria sugli ogbanje, i “bambini ripetenti” che muoiono giovani per poi rinascere.71 Infine, l’anemia falciforme diventa un caso emblematico per discutere le promesse e le sfide delle moderne terapie geniche, inclusi gli approcci basati su CRISPR che mirano a correggere il difetto genetico o a riattivare l’espressione dell’emoglobina fetale.45

Oltre alle mutazioni nella sequenza del DNA, Mukherjee introduce un altro livello di complessità: la regolazione genica e l’epigenetica. Non tutti i geni sono attivi in tutte le cellule o in ogni momento. L’espressione genica è finemente regolata, permettendo alle cellule di specializzarsi e di rispondere ai segnali interni ed esterni. I geni possono essere “accesi” o “spenti” 1 attraverso meccanismi complessi che coinvolgono proteine regolatrici (come i fattori di trascrizione) che si legano a specifiche sequenze di DNA. L’epigenetica aggiunge un ulteriore strato di controllo.1 Questo termine si riferisce a modifiche chimiche ereditabili (attraverso le divisioni cellulari) che non alterano la sequenza del DNA ma ne influenzano l’attività. Tra i meccanismi epigenetici più studiati vi sono la metilazione del DNA (l’aggiunta di gruppi metile a specifiche basi di citosina) e le modificazioni degli istoni (le proteine attorno alle quali il DNA è avvolto nel nucleo). Questi “marchi” epigenetici possono rendere il DNA più o meno accessibile alla macchina trascrizionale, modulando così l’espressione dei geni. Crucialmente, questi processi possono essere influenzati da fattori ambientali come la dieta, lo stress, le tossine o le esperienze vissute, suggerendo un meccanismo attraverso cui l’ambiente può lasciare “cicatrici, calli e lentiggini” (‘scars, calluses, and freckles’) sul genoma, plasmando il fenotipo.1 Questo concetto, che verrà approfondito più avanti, sfida ulteriormente un determinismo genetico rigido, aprendo la porta all’interazione dinamica tra natura (geni) e cultura (ambiente).

L’uso da parte di Mukherjee di esempi come l’anemia falciforme va oltre la semplice illustrazione dei meccanismi di mutazione. Serve a introdurre la complessità intrinseca dell’interazione tra geni, ambiente (in questo caso, la presenza della malaria 71) ed evoluzione. Dimostra come il valore di un gene sia contestuale e come la selezione naturale operi su variazioni che possono essere sia vantaggiose che svantaggiose a seconda delle circostanze. Questo approccio sfumato è fondamentale per contrastare interpretazioni semplicistiche del determinismo genetico e prepara il terreno per le discussioni successive sulle malattie poligeniche e sull’epigenetica. L’inclusione di aspetti culturali 71 rafforza ulteriormente l’idea che la genetica sia profondamente intrecciata con la storia e l’esperienza umana in modi complessi e talvolta inaspettati.

La spiegazione dei meccanismi genetici fondamentali – il dogma centrale, le mutazioni, la regolazione genica – non è fine a se stessa. Essa costituisce la base indispensabile per comprendere sia le tragedie storiche derivanti da interpretazioni errate dell’ereditarietà (come l’eugenetica, che si basava su idee semplicistiche di trasmissione dei caratteri), sia le promesse e i pericoli delle tecnologie future (come la terapia genica e l’editing genetico, che mirano a intervenire su questi stessi meccanismi). Il libro costruisce la conoscenza scientifica in modo incrementale 12, assicurando che il lettore possieda gli strumenti concettuali necessari per affrontare le complesse questioni etiche e sociali che emergono dalle capacità manipolative della genetica moderna. Senza questa solida base scientifica, il dibattito etico rischierebbe di rimanere astratto e privo di fondamento.

Tabella 2: Principali Concetti Scientifici e Tecnologie Genetiche Trattati nel Libro

| Concetto/Tecnologia | Breve Definizione | Riferimento Indicativo (Sezioni / Fonti) |

| Gene | Unità fondamentale dell’ereditarietà; segmento di DNA che codifica per una proteina o un RNA funzionale. | Introduzione, Sez. 2, 3 4 |

| DNA (Acido Desossiribonucleico) | Molecola a doppia elica che contiene l’informazione genetica. | Sez. 2, 3 12 |

| RNA (Acido Ribonucleico) | Molecola intermediaria nel flusso dell’informazione genetica (dal DNA alle proteine); svolge anche ruoli regolatori. | Sez. 3, 6 15 |

| Proteina | Molecola complessa composta da amminoacidi; svolge la maggior parte delle funzioni cellulari. | Sez. 3 12 |

| Cromosoma | Struttura all’interno del nucleo cellulare che contiene il DNA organizzato; gli esseri umani ne hanno 23 paia. | Sez. 2 25 |

| Mutazione | Cambiamento nella sequenza del DNA; può essere silente, missenso, non senso, ecc. | Sez. 3 12 |

| Ereditarietà Mendeliana | Principi (dominanza, segregazione, assortimento indipendente) che governano la trasmissione dei caratteri monogenici. | Sez. 2 29 |

| Epigenetica | Studio delle modifiche ereditabili nell’espressione genica che non comportano alterazioni della sequenza del DNA. | Sez. 6 1 |

| Metilazione del DNA | Meccanismo epigenetico: aggiunta di gruppi metile al DNA, spesso associata a silenziamento genico. | Sez. 6 1 |

| Modifiche Istoniche | Meccanismo epigenetico: modifiche chimiche alle proteine istoniche attorno cui si avvolge il DNA, influenzandone l’accessibilità. | Sez. 6 1 |

| Fattori di Trascrizione | Proteine che si legano a specifiche sequenze di DNA per regolare la trascrizione (l’attivazione o repressione dei geni). | Sez. 6 44 |

| Sequenziamento del DNA | Tecniche per determinare l’ordine esatto dei nucleotidi in un frammento di DNA o in un intero genoma. | Sez. 5 15 |

| DNA Ricombinante | Tecnologia che permette di combinare DNA proveniente da fonti diverse, fondamentale per l’ingegneria genetica. | Sez. 5 15 |

| PCR (Reazione a Catena della Polimerasi) | Tecnica per amplificare esponenzialmente specifiche sequenze di DNA. | (Menzionata implicitamente nel contesto del sequenziamento/diagnosi) |

| GWAS (Studio di Associazione Genome-Wide) | Metodo per identificare varianti genetiche associate a tratti o malattie complesse, analizzando l’intero genoma in grandi popolazioni. | Sez. 7 (Aggiornamento) 79 |

| Terapia Genica | Approccio terapeutico che mira a correggere malattie genetiche modificando o sostituendo geni difettosi. | Sez. 5, 7 15 |

| CRISPR-Cas9 | Sistema di editing genomico derivato da batteri, che permette modifiche precise e mirate del DNA. | Sez. 7 44 |

| Base/Prime Editing | Varianti più recenti e precise di CRISPR che permettono di modificare singole basi del DNA senza causare rotture del doppio filamento. | Sez. 7 (Aggiornamento) 86 |

4. Eugenetica: L’Uso Distorto della Scienza Genetica

Se la prima metà del XX secolo vide progressi cruciali nella comprensione dei meccanismi dell’ereditarietà, fu anche testimone dell’ascesa di un’ideologia sinistra che cercò di applicare queste conoscenze in modo distorto e discriminatorio: l’eugenetica. Mukherjee dedica una parte significativa e profondamente inquietante del suo libro all’analisi di questo movimento, presentandolo non come un’aberrazione isolata, ma come una deriva logicamente (seppur erroneamente) connessa alle prime, rudimentali comprensioni della genetica, alimentata da pregiudizi sociali e da un desiderio pervasivo di controllo e “miglioramento” della specie umana.

L’autore traccia le origini dell’eugenetica moderna a Francis Galton, cugino di Charles Darwin, scienziato poliedrico ma anche sostenitore dell’idea che le qualità umane desiderabili (e indesiderabili) fossero strettamente ereditarie e che la società dovesse incoraggiare la riproduzione dei “migliori” e scoraggiare o impedire quella dei “peggiori”.27 Queste idee trovarono terreno fertile sia in Europa che, in modo particolarmente aggressivo, negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo.16 Mukherjee descrive come l’eugenetica americana, sostenuta da figure influenti e da una parte della comunità scientifica, si tradusse in politiche concrete: leggi restrittive sull’immigrazione basate su presunte inferiorità razziali e, soprattutto, programmi diffusi di sterilizzazione forzata rivolti a individui considerati “geneticamente inadatti” – malati di mente, epilettici, criminali, persone con disabilità intellettive (spesso definite con termini vaghi e pseudoscientifici come “feebleminded”, “idiots”, “imbeciles”, “morons” 40), ma anche persone povere, donne considerate promiscue o semplicemente individui ritenuti socialmente indesiderabili.16

Al centro della trattazione di Mukherjee sull’eugenetica americana si colloca il caso emblematico e tragico di Carrie Buck, a cui il libro è significativamente dedicato.11 L’autore ricostruisce la vicenda di questa giovane donna della Virginia che, dopo essere stata stuprata e messa incinta in giovane età, fu internata in un istituto per “deboli di mente” (la Virginia State Colony for Epileptics and the Feebleminded 48), seguendo un destino simile a quello della madre, Emma.44 Il sovrintendente dell’istituto, Albert Priddy, fervente eugenista, vide nel caso di Carrie l’opportunità per ottenere una validazione legale della legge sulla sterilizzazione forzata della Virginia.44 Il caso Buck v. Bell arrivò fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti che, nel 1927, con una maggioranza schiacciante, sancì la costituzionalità della sterilizzazione eugenetica.44 Mukherjee riporta la famigerata opinione scritta dal giudice Oliver Wendell Holmes Jr., che liquidò la questione con la frase agghiacciante: “È meglio per tutto il mondo se, invece di aspettare di giustiziare la progenie degenerata per un crimine, o di lasciarla morire di fame per la sua imbecillità, la società può impedire a coloro che sono manifestamente inadatti di continuare la loro specie… Tre generazioni di imbecilli sono abbastanza”.8 Carrie Buck fu sterilizzata contro la sua volontà. Mukherjee utilizza questa storia non solo per illustrare la crudeltà dell’eugenetica, ma anche come simbolo potente dell’abuso della scienza, di come concetti scientifici (in questo caso, una comprensione errata e deterministica dell’ereditarietà della “debolezza mentale”) possano essere piegati per giustificare politiche discriminatorie e violazioni dei diritti umani fondamentali.44 La storia di Carrie Buck, come sottolineato da diverse recensioni, aleggia come un monito per tutto il libro.8

Mukherjee stabilisce inoltre un legame diretto e inquietante tra le pratiche eugenetiche americane e l’ideologia razziale e le politiche di sterminio messe in atto dalla Germania nazista negli anni ’30 e ’40.16 L’autore sottolinea come l’eugenetica non sia stata un’invenzione nazista, ma un movimento con profonde radici internazionali, in particolare negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, che fornì un modello e una giustificazione pseudoscientifica alle atrocità del regime hitleriano, dalla sterilizzazione di massa all’eliminazione fisica dei “geneticamente malati” e delle “razze inferiori”.16 Questa contestualizzazione storica serve a demistificare l’eugenetica, mostrandola non come un fulmine a ciel sereno, ma come l’esito estremo di tendenze culturali e scientifiche diffuse.

Le riflessioni etiche di Mukherjee sull’eugenetica sono centrali per l’argomentazione del libro. Egli condanna fermamente l’uso della genetica per creare gerarchie sociali, giustificare la discriminazione e violare l’autonomia individuale.9 Il libro evidenzia come l’eugenetica si basasse su una comprensione fallace e riduzionista della genetica stessa, ignorando la complessità dell’interazione tra geni e ambiente e proiettando pregiudizi sociali sulla biologia. Un punto cruciale, evidenziato anche dalle note dei lettori 9, è l’avvertimento che “senza uguaglianza, l’eugenetica degenererebbe in un altro meccanismo attraverso cui i potenti potrebbero controllare i deboli”. Questa affermazione collega direttamente la giustizia sociale alla prevenzione degli abusi della genetica, un tema che risuona potentemente nelle discussioni contemporanee sulle nuove tecnologie genomiche.

La trattazione dell’eugenetica all’interno de “Il Gene” non è un mero capitolo storico; essa funge da perno etico e da monito costante. Presentandola come una conseguenza – per quanto distorta e aberrante – delle prime fasi della comprensione genetica, combinata con i pregiudizi dell’epoca e un desiderio hybris di controllo sulla natura 15, Mukherjee suggerisce che i pericoli insiti nell’applicazione della conoscenza genetica non sono relegati al passato. La storia “cupa” e “che fa riflettere” (‘sobering’) dell’eugenetica 4 serve da sfondo essenziale per valutare criticamente le promesse e i rischi delle tecnologie attuali e future, come la terapia genica e l’editing del genoma. La dedica a Carrie Buck 11 e l’analisi approfondita del suo caso 44 ne fanno un punto focale che riverbera potentemente nelle discussioni sull’editing genetico e sulla definizione di “normalità”.49

Inoltre, la narrazione sull’eugenetica mette in luce una tensione fondamentale che percorre l’intero libro: quella tra l’immenso potenziale della conoscenza scientifica e la gravosa responsabilità etica che ne accompagna l’utilizzo. La scienza genetica, fin dai suoi esordi, si è rivelata un’arma a doppio taglio, capace di illuminare ma anche di offuscare, di curare ma anche di ferire. L’eugenetica rappresenta l’estremo negativo di questo potenziale. Le sezioni successive del libro, dedicate alle terapie geniche e a CRISPR, esploreranno il potenziale positivo, ma riproporranno, in forme nuove, dilemmi etici sorprendentemente simili, legati al controllo sulla vita, alla definizione di salute e malattia, e alla giustizia sociale. L’avvertimento di Mukherjee sul gene come idea “potente e pericolosa” 8 trova nell’eugenetica la sua più tragica conferma storica. I casi di Carrie Buck e Jesse Gelsinger (che verrà discusso nella prossima sezione) sono presentati come “parentesi ammonitrici” (‘cautionary bookends’) che incorniciano il primo secolo della ricerca genetica, illustrando vividamente questa intrinseca e talvolta tragica dualità.44

5. L’Era Molecolare e la Promessa Terapeutica: Mappatura, Terapie e Sfide Etiche

Superato il trauma della Seconda Guerra Mondiale e il discredito gettato sull’eugenetica, la genetica entrò in una nuova fase, dominata dalla biologia molecolare e dalla promessa di comprendere e, potenzialmente, curare le malattie a livello del DNA. Mukherjee descrive con vividezza l’accelerazione delle scoperte a partire dagli anni ’70, un periodo caratterizzato dallo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie per manipolare e analizzare il materiale genetico.15 L’avvento delle tecniche del DNA ricombinante permise agli scienziati di “tagliare e incollare” pezzi di DNA provenienti da organismi diversi, aprendo la strada all’ingegneria genetica. Parallelamente, lo sviluppo di metodi di sequenziamento del DNA sempre più efficienti consentì di decifrare l’ordine esatto delle basi nucleotidiche, trasformando il gene da concetto astratto a entità fisica leggibile. Questi progressi tecnologici alimentarono la nascita dell’industria biotecnologica, con aziende come Genentech che iniziarono a utilizzare batteri geneticamente modificati per produrre proteine umane terapeutiche, come l’insulina per il diabete o l’ormone della crescita.26

Questa nuova capacità di analizzare il DNA diede impulso a una vera e propria “caccia ai geni” responsabili delle malattie ereditarie. Mukherjee dedica ampio spazio a una delle storie più emblematiche di questa ricerca: quella della Corea di Huntington.9 Si tratta di una devastante malattia neurodegenerativa ad esordio tardivo, trasmessa con modalità autosomica dominante (basta ereditare una sola copia del gene mutato per sviluppare la malattia). L’autore ricostruisce la straordinaria vicenda di Nancy Wexler, una neuropsicologa la cui vita fu segnata dalla malattia della madre e dalla consapevolezza del proprio rischio di ereditarla (50%).64 Spinta da una fortissima motivazione personale e scientifica, Wexler intraprese un lavoro pionieristico e tenace, concentrandosi su una vasta comunità isolata sulle rive del lago Maracaibo, in Venezuela, dove la malattia di Huntington aveva una prevalenza eccezionalmente alta.33 Per anni, Wexler e il suo team internazionale raccolsero meticolosamente migliaia di campioni di sangue e costruirono alberi genealogici dettagliatissimi, creando una risorsa unica al mondo per la mappatura genetica.57 Questo sforzo monumentale portò, nel 1983, all’identificazione di un marcatore genetico legato alla malattia e, dieci anni dopo, all’individuazione del gene responsabile (HTT) e della specifica mutazione (un’espansione anomala di triplette CAG).9 La narrazione di Mukherjee evidenzia non solo la perseveranza scientifica, ma anche la complessa interazione con la comunità venezuelana e le profonde implicazioni etiche della scoperta: per la prima volta, diventava possibile effettuare un test genetico predittivo per una malattia incurabile, ponendo individui e famiglie di fronte a scelte drammatiche sul sapere o non sapere il proprio destino genetico.64 La storia della ricerca sulla Corea di Huntington, così come raccontata da Mukherjee, esemplifica magnificamente l’intreccio tra motivazione personale, ricerca collaborativa su larga scala e le complesse conseguenze umane ed etiche che scaturiscono dalla conoscenza genetica. Incarna il passaggio dalla genetica classica alla genetica molecolare umana e alle sue implicazioni dirette e talvolta sconvolgenti per gli individui.

L’apice di questa fase di mappatura genetica fu il Progetto Genoma Umano (HGP), lanciato ufficialmente nel 1990 e completato nei primi anni 2000.15 Mukherjee descrive questa impresa colossale – costata miliardi di dollari e decine di migliaia di anni-persona di lavoro 92 – come uno sforzo internazionale per determinare la sequenza completa dei circa 3 miliardi di paia di basi del DNA umano e identificare tutti i geni in essa contenuti.56 L’autore non tralascia di raccontare la vivace e talvolta aspra competizione tra il consorzio pubblico internazionale, guidato da Francis Collins (allora direttore del National Human Genome Research Institute negli USA), e l’iniziativa privata della Celera Genomics, fondata dal controverso e ambizioso scienziato Craig Venter.23 Nonostante le polemiche, entrambi gli sforzi contribuirono al raggiungimento dell’obiettivo, fornendo una bozza della sequenza nel 2000 e una versione più completa nel 2003.92 L’HGP è presentato come una pietra miliare scientifica che ha fornito una mappa di riferimento fondamentale per la ricerca biomedica, accelerando l’identificazione di geni associati a malattie e aprendo nuove strade per la diagnosi e la terapia.56 Tuttavia, Mukherjee ne discute anche i limiti: la sequenza “di riferimento” non rappresenta la diversità umana, e la semplice conoscenza della sequenza non si traduce automaticamente nella comprensione della funzione genica o nella cura delle malattie.15 La rivalità tra il progetto pubblico e quello privato, inoltre, prefigura le tensioni ancora attuali riguardo alla proprietà intellettuale sui dati genetici, ai costi delle tecnologie genomiche e all’accesso equo ai benefici della ricerca.32

Parallelamente alla mappatura, nasceva la speranza di poter intervenire direttamente sul genoma per curare le malattie: la terapia genica.15 L’idea era quella di introdurre una copia funzionante di un gene in cellule che ne possedevano una versione difettosa, o di correggere direttamente la mutazione. I primi tentativi, negli anni ’90, utilizzarono principalmente vettori virali modificati per trasportare il materiale genetico nelle cellule bersaglio. Mukherjee racconta l’entusiasmo iniziale ma anche le enormi difficoltà e i rischi associati a questi approcci.25

Questa fase pionieristica della terapia genica fu segnata da una tragedia che ebbe profonde ripercussioni sul campo: la morte di Jesse Gelsinger nel 1999.19 Gelsinger era un diciottenne affetto da una forma relativamente lieve di deficienza di ornitina transcarbamilasi (OTC), una malattia metabolica ereditaria causata da un difetto genetico nel fegato.19 Si offrì volontario per partecipare a una sperimentazione clinica presso l’Università della Pennsylvania, che prevedeva l’iniezione di un adenovirus geneticamente modificato per trasportare il gene OTC funzionante nelle cellule epatiche. Pochi giorni dopo l’infusione, Jesse sviluppò una reazione immunitaria massiccia e incontrollata contro il vettore virale, che portò a insufficienza multiorgano e alla morte.44 Mukherjee analizza in dettaglio questo evento drammatico, evidenziando non solo i rischi biologici intrinseci della terapia genica, ma anche le gravi falle procedurali ed etiche emerse dall’inchiesta successiva: conflitti di interesse finanziario da parte dei ricercatori, consenso informato inadeguato riguardo ai rischi (inclusa la morte di alcune scimmie in studi preclinici e reazioni avverse in altri pazienti umani), e una possibile sottovalutazione dei segnali di pericolo.44 La morte di Gelsinger gettò un’ombra cupa sulla terapia genica, portando a una revisione critica dei protocolli di sicurezza e a un rallentamento della ricerca clinica per diversi anni.67

Il confronto tra il successo tecnico del Progetto Genoma Umano nel “leggere” il codice genetico 56 e il fallimento tragico del caso Gelsinger nel tentativo di “scriverlo” o correggerlo 19 illustra in modo lampante un divario persistente tra la nostra capacità di acquisire informazioni genetiche e la nostra abilità nel modificarle in modo sicuro, efficace ed etico. Dimostra che la conoscenza scientifica, per quanto avanzata, non si traduce automaticamente in applicazioni terapeutiche di successo e sottolinea la necessità cruciale di cautela, rigore e profonda riflessione etica nel passaggio dalla ricerca di base alla sperimentazione clinica.44

L’era molecolare, quindi, pur aprendo prospettive terapeutiche entusiasmanti, ha anche amplificato i dilemmi etici associati alla genetica. Mukherjee esplora le questioni sollevate dalla mappatura del genoma (proprietà dei dati genetici, privacy, potenziale discriminazione assicurativa o lavorativa 65), dai test genetici predittivi (il diritto di sapere e il diritto di non sapere, l’impatto psicologico della conoscenza del rischio 64), e dalle stesse terapie geniche (sicurezza a breve e lungo termine, costi esorbitanti e accesso equo, giustizia distributiva).15 Queste domande, radicate nelle scoperte scientifiche narrate in questa sezione, preparano il terreno per le sfide ancora più complesse poste dalle nuove tecnologie di editing del genoma.

6. Complessità e Identità: Oltre il Determinismo Genetico

Man mano che la genetica molecolare progrediva, diventava sempre più chiaro che il modello “un gene, una proteina, un tratto” era una semplificazione eccessiva, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche umane complesse e le malattie più comuni. Mukherjee dedica una parte importante del libro a esplorare questa complessità, sfidando il determinismo genetico e introducendo i concetti di interazione geni-ambiente e di epigenetica.

L’epigenetica, come anticipato, studia quei meccanismi che regolano l’espressione genica senza alterare la sequenza del DNA sottostante.1 Mukherjee spiega come modifiche chimiche, quali la metilazione del DNA e le modificazioni degli istoni, possano agire come “interruttori” o “manopole” che modulano l’attività dei geni.1 Questi “marchi” epigenetici possono essere influenzati da una vasta gamma di fattori ambientali nel senso più ampio del termine: dalla dieta materna durante la gravidanza allo stress infantile, dall’esposizione a tossine alle esperienze di vita.25 L’epigenetica fornisce quindi un quadro molecolare per comprendere come “la cultura possa influenzare la natura”, come l’ambiente possa “scolpire” il genoma, lasciandovi impresse “cicatrici, calli e lentiggini” (‘scars, calluses, and freckles’) che ne modulano l’espressione nel tempo.1 Per illustrare questo concetto in modo vivido e personale, Mukherjee ricorre all’esempio della propria madre e della sua sorella gemella identica.1 Nonostante condividano lo stesso patrimonio genetico, le due donne hanno sviluppato nel corso della vita differenze fisiche e, forse, anche di temperamento. Mukherjee ipotizza che queste divergenze possano essere in parte spiegate da diverse esperienze di vita che hanno impresso marchi epigenetici differenti sui loro genomi identici, portando a schemi di espressione genica divergenti. “Eventi casuali – ferite, infezioni, infatuazioni; il trillo ossessionante di quel particolare notturno – colpiscono una gemella e non l’altra. I geni vengono attivati e disattivati in risposta a questi eventi, mentre i marchi epigenetici si stratificano gradualmente sopra i geni”.1

Tuttavia, la trattazione dell’epigenetica da parte di Mukherjee, in particolare in un articolo pubblicato su The New Yorker 19 che anticipava un capitolo del libro, ha suscitato un acceso dibattito e critiche da parte di alcuni eminenti genetisti ed epigeneticisti.19 Scienziati come Mark Ptashne, John Greally 76 e Steven Henikoff 19 hanno sostenuto che Mukherjee avesse sopravvalutato il ruolo diretto e specifico delle modificazioni istoniche e della metilazione del DNA nel controllo dell’espressione genica, a scapito di altri fattori cruciali come i fattori di trascrizione e gli RNA non codificanti.76 La critica principale verteva sulla specificità: mentre i fattori di trascrizione riconoscono e si legano a precise sequenze di DNA, attivando o reprimendo geni specifici, gli enzimi che modificano gli istoni o metilano il DNA mancano di questa specificità intrinseca e devono essere “guidati” ai loro bersagli, spesso proprio dai fattori di trascrizione.76 Secondo i critici, Mukherjee avrebbe quindi presentato un quadro incompleto e potenzialmente fuorviante della gerarchia dei meccanismi regolatori. In risposta, Mukherjee ha riconosciuto di aver “omesso aree chiave della scienza” nella sua trattazione divulgativa, pur negando l’intenzione di fuorviare i lettori.19 Questo episodio mette in luce una tensione intrinseca nella comunicazione scientifica: la necessità di semplificare concetti complessi e di creare narrazioni potenti (come l’idea delle “cicatrici” epigenetiche) può talvolta entrare in conflitto con il rigore e la completezza richiesti dalla scienza stessa, specialmente in campi dinamici e ancora oggetto di dibattito come l’epigenetica. Rappresenta una sfida costante per chi cerca di rendere accessibile la scienza senza tradirne la complessità.

La discussione sulla complessità genetica si estende poi ai tratti poligenici e alle malattie complesse. Mukherjee chiarisce che la maggior parte delle caratteristiche umane (altezza, intelligenza, temperamento) e delle malattie comuni (diabete, malattie cardiovascolari, cancro, disturbi psichiatrici) non sono determinate da un singolo gene, ma dall’azione combinata di molti geni (poligenicità), ciascuno con un piccolo effetto, in costante interazione con fattori ambientali.26 Questo modello multifattoriale si contrappone nettamente all’ereditarietà mendeliana classica vista per malattie come la Corea di Huntington o l’anemia falciforme.

È qui che la storia familiare di Mukherjee assume un ruolo centrale e paradigmatico.1 La schizofrenia e il disturbo bipolare che affliggono i suoi parenti sono esempi perfetti di malattie complesse con una forte componente ereditaria, ma la cui manifestazione non è affatto garantita dalla sola presenza dei geni di suscettibilità. Mukherjee utilizza la sua esperienza personale – la sofferenza dei suoi cari, l’imprevedibilità della malattia, la sua stessa preoccupazione riguardo alla propria vulnerabilità genetica 17 – per illustrare concetti come la penetranza incompleta (non tutti coloro che ereditano i geni di rischio sviluppano la malattia) e l’importanza cruciale dei fattori ambientali o del puro caso (‘chance’) nel determinare l’esito finale.1 Questo approccio “intimo” sposta potentemente il focus da un determinismo genetico semplicistico alla realtà sfaccettata e spesso imprevedibile dell’interazione tra geni, ambiente e caso, rendendo la genetica più umana, meno meccanicistica e riconoscendo l’incertezza che ancora circonda le cause profonde di molte condizioni.25

Infine, Mukherjee affronta la questione della “normalità” genetica e il concetto di razza. Il libro sfida vigorosamente l’idea che esista un genoma umano “perfetto” o “normale” a cui aspirare.9 Al contrario, sottolinea come la variazione genetica sia la norma e il motore stesso dell’evoluzione, permettendo alle specie di adattarsi a cambiamenti ambientali.9 “Non esiste la perfezione”, scrive, “solo l’incessante, assetato adattamento di un organismo al suo ambiente”.9 Questa prospettiva relativizza il concetto di “difetto” genetico. Inoltre, Mukherjee smonta scientificamente il concetto di razza come categoria biologica significativa a livello genetico.8 Citando dati consolidati, spiega che la stragrande maggioranza della diversità genetica umana (circa l’85-90%) si trova all’interno delle popolazioni tradizionalmente definite come “razze” (es. all’interno degli europei, o all’interno degli africani), mentre solo una piccola frazione (circa il 7-10%) distingue un gruppo “razziale” dall’altro.8 Ciò significa che due individui scelti a caso all’interno della stessa “razza” possono essere geneticamente più diversi tra loro di due individui appartenenti a “razze” diverse. “Per la razza e la genetica, quindi, il genoma è una strada a senso unico”, afferma Mukherjee, intendendo che dalla genetica si può inferire l’origine geografica ancestrale, ma dall’appartenenza “razziale” si può predire ben poco del genoma di un individuo.17 Questa decostruzione scientifica della razza non è solo un dato accademico; essa mina alle fondamenta le basi ideologiche dell’eugenetica e del razzismo, fornendo un potente argomento scientifico contro le gerarchie basate sulla genetica. Il libro rafforza questo messaggio ricordando la nostra comune origine africana relativamente recente (tutti gli esseri umani moderni discendono da un piccolo gruppo di antenati africani) e la nostra discendenza matrilineare da un’unica “Eva Mitocondriale” teorica vissuta circa 200.000 anni fa 8, sottolineando così la profonda interconnessione genetica dell’intera specie umana.

7. Il Futuro Scritto nel Genoma: CRISPR e le Nuove Frontiere

L’ultima parte de “Il Gene” si proietta verso il futuro, esplorando le implicazioni delle tecnologie genetiche più recenti e potenti, in particolare il sistema CRISPR-Cas9, e affrontando le profonde questioni etiche che queste sollevano.15 Mukherjee introduce CRISPR non solo come un progresso tecnico, ma come una vera e propria rivoluzione che sta trasformando la nostra capacità di “leggere” e, soprattutto, di “scrivere” – ovvero modificare – il codice genetico con una precisione e una facilità senza precedenti.44

Il libro spiega il meccanismo di base di CRISPR-Cas9, originariamente un sistema di difesa immunitaria adattativa dei batteri contro i virus.85 Gli scienziati (tra cui Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, poi insignite del Premio Nobel) hanno riprogrammato questo sistema trasformandolo in uno strumento di editing genomico composto da due elementi chiave: un enzima “forbice” molecolare (la nucleasi Cas9) e un RNA guida (gRNA) che può essere progettato per indirizzare Cas9 a tagliare il DNA in un punto specifico e desiderato del genoma.85 Una volta effettuato il taglio (una rottura del doppio filamento, DSB), i meccanismi naturali di riparazione della cellula possono essere sfruttati per introdurre modifiche: la riparazione tramite NHEJ (Non-Homologous End Joining), più frequente ma prona a errori, può causare piccole inserzioni o delezioni (indels) che tipicamente inattivano il gene bersaglio (knock-out); la riparazione tramite HDR (Homology Directed Repair), meno efficiente ma più precisa, può essere utilizzata per inserire sequenze specifiche o correggere mutazioni preesistenti, se viene fornito un DNA stampo.87 Rispetto alle precedenti tecnologie di editing genomico come le Zinc Finger Nucleases (ZFN) e le TALEN, CRISPR si è dimostrato significativamente più semplice da progettare, più economico e più versatile, democratizzando di fatto l’ingegneria genetica.85

Mukherjee esplora con lucidità le immense potenzialità terapeutiche di CRISPR, ma dedica altrettanta attenzione ai dilemmi etici che questa tecnologia amplifica drammaticamente. Una distinzione cruciale è quella tra terapia genica somatica e terapia genica germinale (o ereditabile).93 La prima interviene sulle cellule del corpo (es. cellule del sangue, del fegato) di un individuo malato; le modifiche genetiche non vengono trasmesse alla prole. La seconda, invece, modifica il DNA di cellule riproduttive (spermatozoi, ovuli) o di embrioni nelle primissime fasi di sviluppo; queste alterazioni sarebbero ereditate dalle generazioni future, modificando permanentemente il patrimonio genetico umano (Heritable Human Genome Editing, HGE). Mentre la terapia somatica è generalmente considerata eticamente accettabile (pur con le dovute cautele sulla sicurezza e l’efficacia), l’HGE solleva preoccupazioni profonde e diffuse.93

Un’altra linea di demarcazione etica fondamentale è quella tra editing terapeutico (volto a curare o prevenire malattie genetiche gravi) e editing potenziativo (enhancement).93 Se è ampiamente condivisa l’aspirazione a usare CRISPR per eliminare malattie devastanti come la fibrosi cistica o l’anemia falciforme, molto più controverso è l’ipotetico uso per “migliorare” caratteristiche considerate desiderabili, come l’intelligenza, l’altezza o le capacità atletiche. Questo scenario evoca lo spettro dell’eugenetica e solleva interrogativi sulla definizione di “normalità”, sul rischio di creare nuove forme di disuguaglianza e discriminazione, e sulla liceità di alterare la natura umana per scopi non strettamente terapeutici.93

Questi dibattiti, già presenti nel libro di Mukherjee, hanno acquisito un’urgenza drammatica nel novembre 2018, dopo la pubblicazione del libro, con l’annuncio shock dello scienziato cinese He Jiankui.19 He dichiarò di aver utilizzato CRISPR per modificare il gene CCR5 in embrioni umani, con l’obiettivo di conferire resistenza all’infezione da HIV, e che da questi embrioni erano nate due gemelline, Lulu e Nana.19 L’esperimento fu condotto in segreto, senza un’adeguata revisione etica e scientifica, e con procedure di consenso informato discutibili.96 La comunità scientifica internazionale reagì con una condanna pressoché unanime, criticando la prematurità tecnica (i rischi di modifiche off-target e mosaico non erano stati adeguatamente valutati), la mancanza di una reale necessità medica (esistono metodi efficaci per prevenire la trasmissione dell’HIV) e la grave violazione delle norme etiche consolidate.93 Il caso He Jiankui ha agito da catalizzatore, intensificando il dibattito globale sulla governance dell’HGE e portando a richieste di moratorie e a un rinnovato sforzo per definire linee guida internazionali più stringenti.93

Dalla pubblicazione de “Il Gene” (2016/2017), il campo della genetica ha continuato a evolversi a un ritmo vertiginoso, confermando molte delle tendenze anticipate da Mukherjee e rendendo le questioni etiche sollevate ancora più concrete e pressanti.

- Progressi in CRISPR: La tecnologia stessa è stata ulteriormente affinata. Sono state sviluppate varianti di CRISPR-Cas9 con maggiore specificità per ridurre i tagli indesiderati (off-target). Sono emerse nuove piattaforme di editing, come il base editing e il prime editing, che permettono di modificare singole basi del DNA o di inserire/eliminare piccole sequenze senza necessariamente causare una rottura completa del doppio filamento, offrendo potenzialmente maggiore precisione e sicurezza.86 Sono stati fatti progressi anche nei metodi per veicolare il sistema CRISPR nelle cellule bersaglio in modo efficiente e sicuro (delivery), sebbene questa rimanga una sfida significativa, specialmente per le applicazioni in vivo.85 Le applicazioni di CRISPR nella ricerca biomedica (creazione di modelli cellulari e animali di malattia, screening genetici funzionali 66), in agricoltura (miglioramento genetico delle colture 66) e in biotecnologia (produzione di composti, ingegneria metabolica 66) si sono moltiplicate.

- Terapie Geniche Cliniche: Il periodo post-2017 ha visto un’accelerazione significativa nell’approvazione di terapie geniche e cellulari da parte delle agenzie regolatorie come la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).72 Dal 2017, anno della prima approvazione di una terapia genica in vivo negli USA (Luxturna, per una forma di distrofia retinica ereditaria 84), sono state approvate oltre 30-40 terapie di questo tipo.72 Tra i successi più notevoli figurano le terapie CAR-T per alcuni tumori del sangue 73, le terapie per l’atrofia muscolare spinale (SMA) 45, e, più recentemente, le prime terapie basate su CRISPR approvate per l’anemia falciforme e la beta-talassemia (Casgevy e Lyfgenia).72 Queste ultime rappresentano una pietra miliare, dimostrando la fattibilità clinica dell’editing genetico per malattie monogeniche. Tuttavia, nonostante questi progressi regolatori e clinici – le terapie geniche per malattie rare mostrano tassi di successo negli studi clinici significativamente più alti rispetto ai farmaci convenzionali 72 – la loro diffusione nel mondo reale rimane limitata. Persistono enormi sfide commerciali, di costo e di accesso.72 I prezzi esorbitanti (spesso milioni di dollari per trattamento), la complessità logistica (che richiede centri specializzati), le incertezze sul rimborso da parte dei sistemi sanitari e la necessità di follow-up a lungo termine ne ostacolano l’adozione su larga scala.72 È stato anche osservato che possono esserci discrepanze significative nei dati di efficacia e sicurezza presentati alle diverse agenzie regolatorie (FDA vs EMA) per lo stesso prodotto, sollevando questioni sulla standardizzazione degli studi clinici.73

- Dibattito sull’Editing Germinale (HGE): Il caso He Jiankui ha rinvigorito il dibattito internazionale.93 Importanti organismi scientifici ed etici, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le Accademie Nazionali delle Scienze (NAS) statunitensi e il Nuffield Council on Bioethics britannico, hanno pubblicato rapporti e raccomandazioni.93 Pur non escludendo categoricamente la possibilità di un uso futuro eticamente accettabile dell’HGE (ad esempio, per prevenire gravi malattie ereditarie senza alternative 93), la posizione prevalente è quella di una grande cautela. Molti chiedono una moratoria sull’uso clinico dell’HGE fino a quando non saranno soddisfatte condizioni stringenti riguardo alla sicurezza (riduzione dei rischi di effetti collaterali imprevisti e a lungo termine) e all’efficacia della tecnologia.93 Fondamentale è anche la richiesta di un ampio dibattito sociale a livello locale, nazionale e internazionale, che coinvolga non solo esperti ma anche il pubblico e le comunità interessate, per raggiungere un consenso sui principi etici che dovrebbero guidare eventuali applicazioni future.93 Principi come il benessere della persona futura e la giustizia sociale (evitare di aumentare svantaggi, discriminazioni o divisioni sociali) sono stati proposti come criteri guida essenziali.93 La preoccupazione di evitare nuove forme di eugenetica rimane centrale nel dibattito.

- Genomica su Larga Scala (GWAS): Anche la capacità di “leggere” il genoma ha fatto passi da gigante. Gli Studi di Associazione Genome-Wide (GWAS), che cercano correlazioni statistiche tra varianti genetiche comuni e tratti o malattie complesse, sono diventati enormemente più potenti grazie alla creazione di grandi biobanche (come la UK Biobank) e alla possibilità di analizzare dati genetici e fenotipici di centinaia di migliaia o addirittura milioni di individui.79 Questo ha portato all’identificazione di migliaia di varianti genetiche associate a una vasta gamma di condizioni. Un’applicazione emergente è lo sviluppo di punteggi di rischio poligenico (PRS), che combinano l’effetto di molte varianti genetiche per stimare la predisposizione individuale a una certa malattia.79 L’accuratezza di questi PRS sta migliorando e si sta iniziando a valutarne l’utilità clinica per stratificare il rischio e personalizzare gli screening o le terapie.79 Tuttavia, permangono sfide significative. Gran parte della base ereditaria di molti tratti complessi rimane “mancante” (missing heritability).81 Inoltre, la stragrande maggioranza dei GWAS è stata condotta su popolazioni di ascendenza europea.80 Questo forte bias ancestrale limita la generalizzabilità dei risultati e l’accuratezza dei PRS in popolazioni non europee, rischiando di esacerbare le disparità sanitarie.80 Vi è quindi un urgente bisogno di aumentare la diversità negli studi genomici per garantire che i benefici della genomica siano equi.80 Parallelamente, si stanno sviluppando approcci computazionali e sperimentali sempre più sofisticati (approcci “variant-to-function”, V2F) per passare dalle associazioni statistiche GWAS alla comprensione dei meccanismi biologici sottostanti, identificando i veri geni e le varianti causali responsabili degli effetti osservati.81

Questi rapidi sviluppi post-2017 confermano in pieno la visione di Mukherjee sulla crescente centralità della genetica nel plasmare il nostro futuro biologico e medico. Tuttavia, essi sottolineano anche con forza come le questioni etiche e sociali sollevate nel libro – riguardanti la manipolazione genetica, l’equità, la definizione di normalità, la responsabilità verso le generazioni future – non siano affatto risolte, ma anzi siano diventate ancora più urgenti, concrete e complesse. Il libro fornisce un contesto storico, scientifico ed etico indispensabile per navigare queste nuove realtà.

Nonostante i notevoli successi tecnici – CRISPR è diventato più preciso, nuove terapie geniche hanno raggiunto la clinica e ottenuto l’approvazione 72 – le sfide evidenziate da Mukherjee riguardo alla traslazione dalla scienza alla società rimangono ostacoli formidabili. I costi proibitivi, i problemi di accesso e infrastruttura, e la lentezza del dibattito etico pubblico rispetto alla velocità del progresso tecnologico 72 indicano che l’innovazione scientifica da sola non è sufficiente a garantire benefici diffusi ed equi. Le barriere socio-economiche, politiche ed etiche si rivelano altrettanto, se non più, determinanti nel plasmare l’impatto reale della rivoluzione genetica.

Infine, l’evoluzione del dibattito sull’editing germinale dopo lo shock del caso He Jiankui 19, con le diffuse richieste di moratorie e l’enfasi sulla necessità di un ampio coinvolgimento sociale prima di qualsiasi applicazione clinica 93, suggerisce una crescente consapevolezza collettiva – forse influenzata anche da opere di divulgazione come “Il Gene” – della necessità di un approccio radicalmente più cauto, riflessivo e inclusivo rispetto alle derive eugenetiche del passato. Si riconosce che le decisioni sul futuro del genoma umano non possono essere lasciate ai soli scienziati, ma richiedono un dialogo profondo che bilanci le speranze individuali con il benessere collettivo e la giustizia sociale.49

Tabella 3: Casi Studio Emblematici e Dilemmi Etici nel Libro

| Caso Studio | Contesto Scientifico/Storico | Concetto Illustrato da Mukherjee | Dilemma Etico Principale Sollevato |

| Eugenetica / Carrie Buck | Inizio XX sec., USA; applicazione distorta della genetica mendeliana; sterilizzazione forzata. | Abuso della scienza per fini discriminatori; basi fallaci dell’eugenetica; connessione tra genetica e potere sociale. | Liceità dell’intervento statale sulla riproduzione basato su presunte tare genetiche; definizione di “fitness” e “normalità”; giustizia sociale. 8 |

| Corea di Huntington / Nancy Wexler | Anni ’70-’90; mappatura e identificazione di un gene per malattia monogenica dominante. | Complessità della ricerca genetica umana (collaborazione, comunità); interazione tra motivazione personale e scienza. | Implicazioni del test genetico predittivo per malattie incurabili (diritto di sapere/non sapere); impatto psicologico e familiare della conoscenza genetica. 23 |

| Anemia Falciforme | Mutazione monogenica missenso; interazione geni-ambiente (malaria); prime terapie geniche. | Meccanismo di mutazione; vantaggio eterozigote; evoluzione; complessità del concetto di “malattia” vs “tratto”. | Equità nell’accesso alle terapie (specialmente per malattie prevalenti in popolazioni storicamente marginalizzate); bilanciamento rischi/benefici delle terapie. 35 |

| Terapia Genica / Jesse Gelsinger | Fine anni ’90; prime sperimentazioni cliniche di terapia genica in vivo (vettore virale). | Rischi imprevisti della manipolazione genetica; fallibilità del processo scientifico; traslazione dalla ricerca alla clinica. | Sicurezza dei pazienti in trial sperimentali; consenso informato; gestione dei conflitti di interesse nella ricerca biomedica; responsabilità degli scienziati. 19 |

| Malattie Mentali / Famiglia Mukherjee | Condizioni complesse (schizofrenia, bipolare); ereditarietà poligenica; interazione geni-ambiente/caso. | Complessità dell’ereditarietà non mendeliana; penetranza incompleta; ruolo dell’ambiente e del caso; limiti della predizione genetica. | Stigma associato alla malattia mentale; responsabilità familiare e personale di fronte al rischio genetico; definizione di identità tra natura e cultura. 4 |

| Editing Germinale (HGE) / (Prefigurato nel libro, attualizzato da He Jiankui) | Tecnologie CRISPR; potenziale modifica del genoma ereditabile. | Potere trasformativo e rischi della manipolazione diretta del genoma umano; distinzione somatico/germinale. | Liceità della modifica del patrimonio genetico umano; rischio di nuove forme di eugenetica (enhancement); giustizia intergenerazionale; governance globale. 49 |

8. L’Arte della Narrazione Scientifica: Stile e Impatto di Mukherjee

Al di là della ricchezza dei contenuti scientifici, storici ed etici, gran parte del successo e dell’impatto de “Il Gene” risiede nello straordinario talento narrativo di Siddhartha Mukherjee. Le recensioni sono pressoché unanimi nel lodare la sua capacità unica di “intrecciare scienza, storia e memoir” 4 in un arazzo coeso e avvincente. La sua scrittura è descritta come “prosa avvincente e drammatica” 2, “lirica” 33, “elegante” 32, ma soprattutto “accessibile”.4 Mukherjee possiede la rara abilità di rendere comprensibili concetti scientifici estremamente complessi senza banalizzarli, guidando il lettore attraverso secoli di scoperte e dibattiti con la sicurezza di un “professore brillante e appassionato”.4 Riesce a “nutrire argomenti aridi trasformandoli in letture coinvolgenti” 5, lasciando nel lettore la sensazione di aver “appena superato a pieni voti un corso universitario per cui aveva paura di iscriversi”.5

Uno degli strumenti chiave della sua arte narrativa è l’uso magistrale di metafore e aneddoti. Mukherjee impiega analogie illuminanti per spiegare concetti astratti: il gene come “manuale di istruzioni” 21, il genoma come un testo complesso con la sua “punteggiatura” (regioni non codificanti, elementi regolatori) e i suoi “segni epigenetici” che ne modulano il significato 49, i virus come “vampiri genetici” che possono però essere addomesticati per la terapia genica.45 Questa capacità di tradurre l’astrazione scientifica in immagini concrete e evocative è fondamentale per la comprensibilità del libro. Ancora più potente è il suo “genio nel localizzare le verità emotive sepolte nelle astrazioni chimiche”.5 Lo fa attraverso l’uso sapiente di aneddoti, sia personali che storici. La già citata storia della sua famiglia 4 conferisce al racconto una vulnerabilità e una risonanza emotiva che lo rendono profondamente umano. Allo stesso tempo, Mukherjee popola la storia della genetica di figure vivide e complesse: non solo i giganti come Mendel, Darwin, Watson, Crick e Franklin, ma anche una miriade di altri ricercatori, medici e pazienti le cui vite si sono intrecciate con la storia del gene. Racconta le loro “menti ossessive” 20, le loro intuizioni, le loro rivalità, i loro successi e i loro fallimenti.9 Storie come quella di Carrie Buck 8, Nancy Wexler 23 o Jesse Gelsinger 19 non sono semplici illustrazioni, ma diventano potenti narrazioni autonome che incarnano le implicazioni umane ed etiche della scienza genetica. Questo approccio narrativo, che “esprime idee intellettuali astratte attraverso storie emotive” 2, è la cifra stilistica distintiva di Mukherjee.

L’impatto de “Il Gene” va ben oltre la comunità scientifica. Il libro è stato un bestseller internazionale 1, finalista e vincitore di prestigiosi premi 1, ed è ampiamente considerato una lettura essenziale (“un libro che tutti dovremmo leggere” 2) per chiunque voglia comprendere la scienza più cruciale del nostro tempo 2 e le sue profonde implicazioni per il futuro dell’umanità.4 L’adattamento in un acclamato documentario in due parti per la PBS, diretto dal celebre Ken Burns (con cui Mukherjee ha collaborato 2), ha ulteriormente amplificato la sua risonanza culturale, portando la storia del gene a un pubblico ancora più vasto. Il libro è visto non solo come un resoconto storico o una spiegazione scientifica, ma come una “guida importante per il futuro” 4, uno strumento per pensare criticamente alle sfide e alle opportunità che ci attendono.

Lo stile peculiare di Mukherjee, che fonde con successo rigore scientifico 4, profondità storica 2 e risonanza emotiva 2, rappresenta un modello esemplare di comunicazione della scienza complessa. Dimostra che è possibile affrontare argomenti ardui e carichi di implicazioni etiche in modo profondo e analitico, senza sacrificare l’accessibilità o il coinvolgimento del lettore. Questo approccio narrativo e umanistico si rivela particolarmente efficace per stimolare non solo la comprensione intellettuale, ma anche l’empatia e la riflessione personale.

Di conseguenza, l’impatto de “Il Gene” trascende la mera divulgazione scientifica. Il libro mira esplicitamente a stimolare una riflessione critica e un “dibattito sociale” informato 93 sulle implicazioni della rivoluzione genetica. Non si rivolge solo a scienziati o studenti, ma a un pubblico più ampio di cittadini 45, fornendo loro gli strumenti concettuali e il contesto storico necessari per partecipare consapevolmente alle discussioni sul futuro della nostra specie. Posiziona il lettore non come spettatore passivo, ma come attore responsabile di fronte alle scelte epocali che la genetica ci pone davanti. L’adattamento televisivo di Ken Burns 2 e la diffusa percezione del libro come “guida per il futuro” 4 confermano questa vocazione civica ed educativa, che va oltre la semplice trasmissione di informazioni scientifiche.

9. Conclusione: Rileggere “Il Gene” Oggi

“The Gene: An Intimate History” di Siddhartha Mukherjee si impone come un’opera di straordinaria importanza e perdurante rilevanza. È, al contempo, una storia magistrale della scienza genetica 2, una guida scientifica accessibile anche ai non specialisti 4, una toccante esplorazione personale dell’impatto dell’ereditarietà sulla vita familiare 1 e, soprattutto, una profonda e necessaria riflessione etica sulle implicazioni della nostra crescente capacità di decifrare e manipolare il codice della vita.2

Rileggere “Il Gene” oggi, a diversi anni dalla sua pubblicazione e alla luce degli sviluppi vertiginosi nel campo della genomica e dell’editing genetico, ne conferma la straordinaria preveggenza. Il libro fornisce il contesto storico e concettuale indispensabile per comprendere le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche in atto, dalla diffusione dei test genetici su larga scala all’approvazione delle prime terapie basate su CRISPR. Le questioni etiche che Mukherjee solleva con tanta lucidità – sulla definizione di malattia e normalità, sul confine tra terapia e potenziamento, sulla giustizia nell’accesso alle nuove tecnologie, sulla responsabilità verso le generazioni future – sono diventate ancora più pressanti e concrete.

Il libro funge da ponte essenziale tra la storia della scienza e l’etica applicata. Dimostra in modo convincente come la comprensione del passato – non solo delle scoperte trionfali, ma anche degli errori tragici come l’eugenetica e dei fallimenti come quello iniziale della terapia genica 44 – sia cruciale per navigare eticamente le complessità del presente e le incognite del futuro della genetica. L’intera architettura narrativa del libro 12 è costruita su questa connessione intrinseca tra passato, presente e futuro, utilizzando le lezioni della storia come monito e guida per le decisioni che ci attendono.4

Mukherjee non offre risposte facili o definitive alle domande che pone. Cosa significa essere umani quando diventiamo capaci di modificare la nostra stessa essenza biologica?.5 Come possiamo bilanciare l’enorme potenziale terapeutico della genetica con i rischi, altrettanto enormi, di creare nuove forme di disuguaglianza, discriminazione o persino una nuova eugenetica guidata dalle scelte individuali piuttosto che dallo Stato?.5 L’epilogo del libro lascia il lettore sospeso tra “meraviglia e una certa nausea morale” (‘wonder and a certain moral queasiness’ 15), sottolineando la profonda ambivalenza del potere che stiamo acquisendo.

Questa conclusione aperta non è un segno di debolezza, ma di forza intellettuale e di onestà. Riflette la natura intrinsecamente complessa e in continua evoluzione del campo della genetica e delle sue implicazioni. Invece di fornire certezze premature, Mukherjee invita a una riflessione continua, a un dialogo aperto e a un senso di responsabilità condivisa.2 Il futuro della genetica, suggerisce il libro, non è una questione puramente scientifica da delegare agli esperti, ma una questione profondamente umana e sociale che riguarda tutti noi e che richiede saggezza, umiltà 5 e un impegno costante nel bilanciare le promesse del progresso con la tutela della nostra comune umanità. “Il Gene” rimane una guida indispensabile per intraprendere questo difficile ma necessario cammino.