1. Introduzione: Sfatare i Miti sul Cervello con Lisa Feldman Barrett

Il cervello umano, una massa gelatinosa di poco più di un chilo annidata nella nostra scatola cranica, rimane una delle frontiere più affascinanti e complesse della scienza moderna. Nonostante i progressi esponenziali delle neuroscienze, la nostra comprensione collettiva di come funzioni questo organo straordinario è spesso intrisa di metafore obsolete, semplificazioni eccessive e veri e propri miti. È in questo contesto che si inserisce il lavoro illuminante della neuroscienziata e psicologa Lisa Feldman Barrett, e in particolare il suo libro accessibile ma profondamente rivoluzionario, “7 lezioni e ½ sul cervello”.1 Pubblicato in Italia da Il Saggiatore con la traduzione di Elisa Faravelli, il libro ha rapidamente guadagnato l’attenzione di un pubblico vasto, incuriosito dalla promessa di svelare i segreti del cervello in modo chiaro e conciso.4

Lisa Feldman Barrett, ricercatrice tra le più citate al mondo nel suo campo, nota per la sua Teoria dell’Emozione Costruita, non si limita a presentare le ultime scoperte neuroscientifiche.6 Il suo obiettivo è più ambizioso: smantellare attivamente concezioni errate radicate nella cultura popolare e persino in alcuni ambiti scientifici.1 Il libro affronta e demolisce con rigore scientifico e uno stile narrativo brillante miti come l’esistenza di un “cervello rettiliano” primitivo che governerebbe i nostri istinti 1, la presunta battaglia tra una ragione fredda e un’emozione irruente 1, o la rigida separazione tra natura e cultura nel determinare chi siamo.1

Questo articolo si propone di andare oltre una semplice recensione, offrendo un’esplorazione approfondita e analitica delle sette lezioni e mezza presentate da Barrett. Per ciascuna lezione, verranno esaminate nel dettaglio le argomentazioni centrali, le basi scientifiche sottostanti e le implicazioni che ne derivano. Verranno sviluppati esempi esaustivi tratti dalla vita quotidiana per illustrare concretamente i concetti esposti, spesso controintuitivi. Si analizzeranno le connessioni tra le diverse lezioni per delineare la visione complessiva del cervello proposta dall’autrice. Inoltre, si fornirà un contesto più ampio sul lavoro di Lisa Feldman Barrett e si confronteranno le sue idee con altre teorie rilevanti nel panorama delle neuroscienze contemporanee. L’obiettivo finale è fornire al lettore italiano una comprensione ricca, sfumata e criticamente informata di questo affascinante “manuale d’uso” per il nostro organo più complesso e misterioso.

2. Contesto: Lisa Feldman Barrett e la Scienza della Mente e del Cervello

Per comprendere appieno la portata e l’originalità delle idee presentate in “7 lezioni e ½ sul cervello”, è fondamentale conoscere il percorso scientifico e intellettuale dell’autrice, Lisa Feldman Barrett. Nata in Canada nel 1963, Barrett ha intrapreso un percorso accademico notevole, culminato con un Dottorato di Ricerca (PhD) in Psicologia Clinica presso l’Università di Waterloo.7 Tuttavia, la sua curiosità scientifica l’ha portata a trascendere i confini disciplinari. Nel corso della sua carriera, si è riqualificata e ha integrato nel suo approccio metodologie e concetti provenienti dalla psicologia sociale, dalla psicofisiologia, dalle scienze cognitive e, in modo cruciale, dalle neuroscienze cognitive.7 Questa vocazione multidisciplinare è evidente nelle sue affiliazioni accademiche, che includono la prestigiosa carica di University Distinguished Professor presso la Northeastern University, e incarichi presso il Massachusetts General Hospital (MGH) e la Harvard Medical School.6

Il suo lavoro pionieristico le è valso numerosi riconoscimenti, tra cui il NIH Director’s Pioneer Award per la ricerca trasformativa, il Guggenheim Fellowship, il Distinguished Scientific Contribution Award dall’American Psychological Association (APA) e il Mentor Award for Lifetime Achievement dall’Association for Psychological Science (APS), di cui è stata anche presidente.6 È membro di importanti accademie scientifiche come l’American Academy of Arts and Sciences e la Royal Society of Canada, e figura tra gli scienziati più citati al mondo, a testimonianza dell’impatto profondo della sua ricerca.6

Al centro del vasto lavoro di ricerca di Barrett vi è lo studio della scienza affettiva, con un focus particolare sulla natura delle emozioni.6 La sua domanda fondamentale è: cosa sono le emozioni e come funzionano nel cervello e nel corpo?.6 Attraverso decenni di ricerca che combinano tecniche comportamentali, psicofisiologiche e di neuroimaging 6, Barrett ha sviluppato la Teoria dell’Emozione Costruita (Theory of Constructed Emotion – TCE).7 Questa teoria rappresenta una rottura radicale con la visione “classica” delle emozioni, secondo cui esisterebbero emozioni di base (come paura, rabbia, gioia, tristezza) innate, universali e dotate di circuiti neurali specifici e “impronte” fisiologiche o facciali distinte.25

Al contrario, la TCE postula che le emozioni non siano “scatenate” da eventi esterni, ma attivamente “costruite” dal cervello.7 Secondo Barrett, il cervello utilizza concetti (appresi culturalmente e basati sull’esperienza passata) per dare un senso alle informazioni sensoriali provenienti sia dal mondo esterno sia, crucialmente, dall’interno del corpo (un processo chiamato interocezione).21 In questa visione, un’emozione come la “paura” non è una reazione precablata, ma il risultato di una categorizzazione: il cervello interpreta un certo pattern di sensazioni corporee (ad esempio, cuore che batte forte, respiro affannoso) all’interno di un determinato contesto (ad esempio, un vicolo buio) utilizzando il concetto di “paura” appreso culturalmente. Le emozioni, quindi, emergono dall’interazione dinamica di reti cerebrali più basilari, che non sono specifiche per le emozioni ma coinvolte in funzioni più generali come la predizione, la categorizzazione, il linguaggio e la regolazione corporea (allostasi).24

“7 lezioni e ½ sul cervello” può essere visto come la distillazione accessibile e brillante di questi concetti fondamentali, frutto di decenni di ricerca.1 Il libro traduce le idee chiave della TCE e del lavoro più ampio di Barrett – l’importanza dell’allostasi, il cervello come macchina predittiva, la natura costruita dell’esperienza mentale, il ruolo cruciale del contesto sociale e culturale – in un formato pensato per il grande pubblico, utilizzando metafore vivide, esempi concreti e uno stile narrativo coinvolgente per rendere comprensibili idee neuroscientifiche complesse e spesso controintuitive.

3. Decostruire il Cervello: Le 7 Lezioni e 1/2 Esplorate in Profondità

Il libro di Lisa Feldman Barrett si articola in sette lezioni principali, precedute da una “mezza lezione” introduttiva che pone le fondamenta per una nuova comprensione del cervello. Ogni lezione affronta un aspetto specifico del funzionamento cerebrale, sfidando sistematicamente idee preconcette e offrendo una prospettiva innovativa basata sulle più recenti scoperte neuroscientifiche. Questa sezione esplorerà in dettaglio ciascuna di queste lezioni, analizzandone gli argomenti centrali, le basi scientifiche, i miti che intende sfatare, le implicazioni e fornendo esempi concreti per chiarirne il significato.

Per fornire una visione d’insieme, la tabella seguente riassume i temi chiave di ogni lezione e i miti principali che vengono messi in discussione.

Tabella 1: Le 7 Lezioni e ½ in Sintesi

| Lezione (Numero e Titolo) | Argomento Centrale (Concetto Chiave) | Mito Sfidato |

| La Mezza Lezione: Il Cervello Non Serve per Pensare | Funzione primaria del cervello: regolazione del corpo e gestione del budget energetico (allostasi) tramite predizione. | Il cervello si è evoluto primariamente per pensare/ragionare. |

| Lezione 1: Hai Un Solo Cervello (Non Tre) | Il cervello umano condivide un piano di costruzione comune con altri vertebrati; non è evoluto per strati (rettiliano, limbico, neo). | Il modello del “Cervello Trino” (Lizard Brain); la battaglia interna tra istinto, emozione e ragione. |

| Lezione 2: Il Tuo Cervello è una Rete | Il cervello opera come una rete neurale complessa, flessibile e interconnessa (complessità, degenerazione, plasticità). | Parti del cervello rigidamente specializzate per singole funzioni; mito emisfero destro/sinistro. |

| Lezione 3: I Cervelli Piccoli si Cablano al Mondo | Lo sviluppo cerebrale è guidato dall’esperienza e dal contesto (fisico e sociale) tramite tuning e pruning; natura e cultura interagiscono. | Dicotomia netta Natura vs Cultura; cervello completamente formato alla nascita; determinismo genetico rigido. |

| Lezione 4: Il Tuo Cervello Predice (Quasi) Tutto | Il cervello costruisce attivamente la percezione e guida l’azione tramite predizione basata su esperienze passate e interocezione. | Percezione come processo passivo e oggettivo; reazione diretta agli stimoli. |

| Lezione 5: Il Tuo Cervello Lavora con Altri Cervelli | I cervelli umani si influenzano e regolano a vicenda i budget corporei (co-regolazione, allostasi sociale). | Cervello come entità isolata; separazione tra biologia individuale e influenze sociali. |

| Lezione 6: I Cervelli Creano Più di un Tipo di Mente | L’architettura cerebrale comune produce menti diverse plasmate dalla cultura e dall’esperienza; la variazione è la norma (neurodiversità). | Esistenza di categorie mentali universali e fisse (emozioni di base, tipi di personalità); mente “normale”. |

| Lezione 7: I Nostri Cervelli Possono Creare Realtà | Gli umani creano collettivamente una realtà sociale (denaro, leggi, confini) tramite capacità uniche (Le Cinque C). | Realtà come puramente oggettiva; separazione netta tra mondo fisico e sociale/culturale. |

(Dati basati su 36)

Ora, analizziamo in profondità ciascuna lezione.

La Mezza Lezione: Il Cervello Non Serve (Solo) per Pensare

Questa “mezza lezione” introduttiva colpisce subito al cuore una delle assunzioni più radicate sul nostro cervello: l’idea che la sua funzione principale, la ragione stessa della sua esistenza e della sua incredibile complessità, sia il pensiero. Barrett capovolge questa prospettiva, sostenendo che il compito più importante del cervello non è pensare, sentire o percepire, ma regolare i sistemi interni del corpo per mantenerci vivi e in salute.11 Tutto ciò che il cervello fa – pensare, ricordare, provare emozioni, vedere, sentire – è, in ultima analisi, al servizio di questa funzione regolatoria fondamentale.11

La base scientifica di questa affermazione risiede nell’evoluzione e nel concetto di allostasi. Barrett ci porta indietro nel tempo, a quando gli animali non avevano un cervello.11 L’emergere dei cervelli, suggerisce, è stato guidato dalla pressione selettiva della predazione durante il periodo Cambriano.11 Gli animali iniziarono a cacciarsi attivamente a vicenda, portando all’evoluzione di corpi più grandi e complessi e allo sviluppo di sistemi sensoriali più sofisticati per percepire il mondo esterno.11 Gestire questi corpi più grandi e coordinare i loro sistemi interni (cardiovascolare, respiratorio, immunitario, endocrino) richiedeva un centro di controllo efficiente: il cervello.11 L’anatomia stessa del cervello riflette questa priorità: le regioni centrali, anche nel cuore della corteccia cerebrale, sono dedicate alla regolazione corporea.11

La chiave per questa regolazione efficiente è l’allostasi, un termine che significa letteralmente “mantenere la stabilità attraverso il cambiamento”.40 A differenza dell’omeostasi, che si riferisce al mantenimento di parametri fisiologici specifici attorno a un punto fisso (come la temperatura corporea) attraverso reazioni a breve termine 40, l’allostasi è un processo predittivo a lungo termine.39 Il cervello non aspetta che il corpo vada in deficit energetico per poi reagire; piuttosto, anticipa continuamente i bisogni energetici futuri basandosi sull’esperienza passata e sul contesto attuale, preparando il corpo a soddisfare tali bisogni prima che emergano.36 Questo permette di gestire le risorse energetiche del corpo – glucosio, acqua, sali minerali, ossigeno – in modo efficiente, come un abile contabile gestisce un budget finanziario.10 Ogni azione, dal semplice alzarsi in piedi all’apprendimento di nuove informazioni, rappresenta un “prelievo” dal budget corporeo; mentre attività come mangiare, dormire e riposare sono “depositi”.10 Il cervello deve costantemente calcolare se un’azione “vale lo sforzo” in termini energetici.36

Questa visione sfata il mito che il cervello si sia evoluto primariamente per la razionalità o il pensiero astratto.11 Il pensiero è una capacità straordinaria, ma è emersa come un mezzo per servire il fine più fondamentale della sopravvivenza e della gestione efficiente dell’energia. Le implicazioni sono profonde. Innanzitutto, questa prospettiva dissolve la tradizionale separazione tra mente e corpo. Se il pensiero e le emozioni sono al servizio della regolazione corporea, allora i disturbi “mentali” come la depressione o l’ansia non possono essere separati dalla fisiologia. Barrett suggerisce, infatti, che questi disturbi abbiano componenti metaboliche e infiammatorie significative, legandoli a una cattiva gestione del budget corporeo.11 Comprendere questo legame apre nuove strade per la prevenzione e il trattamento, sottolineando l’importanza di fattori come sonno, alimentazione, esercizio fisico e gestione dello stress per la salute sia fisica che mentale.50

Gli esempi di allostasi e budget corporeo pervadono la nostra vita quotidiana:

- Gestione dell’Energia: Quando ci sentiamo irritabili, stanchi o mentalmente annebbiati, spesso è un segnale che il nostro budget corporeo è in deficit.50 Al contrario, sentirsi energici, concentrati e resilienti indica un budget ben gestito. La scelta di bere un caffè per rimanere svegli fino a tardi è un esempio di “prestito” energetico a breve termine, con la consapevolezza che dovremo “ripagare” il debito il giorno dopo con più riposo.36 La procrastinazione, sebbene spesso vista negativamente, potrebbe in alcuni casi essere interpretata come un tentativo (spesso maladattivo) del cervello di conservare energia evitando un compito percepito come troppo dispendioso. Il burnout rappresenta l’estremo opposto: una vera e propria “bancarotta” energetica dovuta a prelievi eccessivi e depositi insufficienti.41

- Regolazione Predittiva: L’esempio classico è la sensazione di sollievo dalla sete che proviamo quasi immediatamente dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, molto prima che l’acqua possa effettivamente idratare il nostro corpo a livello sistemico (processo che richiede circa 20 minuti).15 Questa sensazione immediata è una predizione del cervello: basandosi su innumerevoli esperienze passate, anticipa l’effetto benefico dell’acqua e genera la sensazione di sollievo per permetterci di concentrarci su altro. Allo stesso modo, il nostro corpo rilascia cortisolo (un ormone legato allo stress, ma anche all’energia) poco prima del risveglio mattutino, anticipando il bisogno di energia per iniziare la giornata.51 Il cuore accelera leggermente prima che iniziamo un’attività fisica intensa, predicendo la maggiore richiesta di ossigeno.48

- Decisioni Quotidiane: Ogni scelta comporta una valutazione (spesso inconscia) del costo energetico. Decidere se affrontare un compito impegnativo, se socializzare dopo una lunga giornata di lavoro, o persino se alzarsi dal divano, coinvolge il calcolo del budget corporeo da parte del cervello.36

Riconcettualizzare la funzione primaria del cervello come gestione energetica predittiva (allostasi) non sminuisce l’importanza del pensiero o delle emozioni, ma li colloca all’interno di un quadro biologico più ampio e integrato. Ci aiuta a comprendere perché ci sentiamo come ci sentiamo, perché il benessere fisico e mentale sono così interconnessi e perché prendersi cura del proprio corpo – attraverso sonno adeguato, nutrizione, movimento e gestione dello stress – è fondamentale per il funzionamento ottimale della nostra mente.

Lezione 1: Hai Un Solo Cervello (Non Tre)

Una delle metafore più persistenti e fuorvianti sul cervello è quella del “Cervello Trino”, resa popolare negli anni ’70 da Carl Sagan ma basata su teorie precedenti di Paul MacLean.36 Questa idea suggerisce che il nostro cervello sia composto da tre strati evolutivi sovrapposti: un nucleo interno “rettiliano”, responsabile degli istinti di sopravvivenza; uno strato intermedio “paleomammaliano” o “limbico”, sede delle emozioni; e uno strato esterno “neomammaliano” o “neocorteccia”, considerato il centro della razionalità e del pensiero astratto, quasi un’esclusiva umana.14 Questa immagine evoca una sorta di battaglia interna perenne tra istinto, emozione e ragione.1 Nella sua prima lezione, Barrett smonta categoricamente questo modello, definendolo “uno degli errori più riusciti e diffusi nella storia della scienza”.1

L’argomento centrale di Barrett è che l’evoluzione non funziona come un costruttore che aggiunge nuovi piani a un edificio esistente. Piuttosto, segue principi di modifica e riorganizzazione di strutture preesistenti.36 Le neuroscienze comparative moderne, utilizzando tecniche come la genetica molecolare per analizzare i neuroni a livello cellulare, hanno rivelato che i cervelli di tutti i mammiferi, e probabilmente di tutti i vertebrati (inclusi rettili, uccelli, pesci), sono costruiti secondo lo stesso piano di produzione fondamentale.12 Condividiamo gli stessi tipi basilari di neuroni, comprese le cellule che compongono la nostra tanto decantata corteccia cerebrale.36 Non abbiamo parti “nuove” che mancano completamente agli altri animali; piuttosto, le strutture cerebrali comuni si sono sviluppate e riorganizzate in modi diversi lungo differenti linee evolutive, portando a diverse specializzazioni e complessità.36 Ad esempio, aree che in un ratto sono uniche, nel cervello umano possono essere suddivise in sotto-regioni più specializzate, ma svolgono compiti fondamentalmente simili in modo più complesso.36

Questo significa che non esiste un “cervello da lucertola” nascosto dentro di noi.1 L’idea che comportamenti impulsivi o emotivi siano il risultato di questo presunto cervello primitivo che “dirotta” la nostra parte razionale è scientificamente infondata. Allo stesso modo, non esiste un “sistema limbico” separato e dedicato esclusivamente alle emozioni.36 Ragione ed emozione non sono entità separate in guerra tra loro, né risiedono in parti distinte del cervello.15 Sono processi che emergono dall’attività integrata dell’intero cervello.

Un altro mito correlato che Barrett sfata è l’idea che il cervello umano rappresenti l’apice, il punto più alto e “più evoluto” della scala evolutiva.1 L’evoluzione non è una scala lineare verso la perfezione umana. Ogni specie animale ha un cervello adattato in modo unico al proprio ambiente e alle proprie esigenze. Il nostro cervello non è “più evoluto” di quello di un ratto o di un polpo; è semplicemente evoluto diversamente, ottimizzato per la nostra specifica nicchia ecologica e sociale.1 Il cervello incredibilmente complesso di un polpo, ad esempio, distribuito tra un cervello centrale e i suoi tentacoli, è perfettamente adattato al suo mondo sottomarino e alle sue sfide uniche, mostrando forme di intelligenza notevoli.49

Le implicazioni del rifiuto del modello trino sono significative. Prima di tutto, ci costringe a ripensare la relazione tra pensiero ed emozione. Non possiamo più vederli come forze opposte localizzate in aree diverse. Le decisioni, anche quelle che consideriamo puramente “razionali” come un investimento finanziario, sono inevitabilmente influenzate dai nostri stati corporei e affettivi, che sono gestiti dall’intero cervello. Allo stesso modo, le esperienze emotive coinvolgono ampie reti neurali che includono la corteccia cerebrale, tradizionalmente associata alla ragione. La paura, ad esempio, non è confinata all’amigdala (spesso etichettata come parte del “sistema limbico”), ma emerge dall’interazione di molteplici aree cerebrali.33

In secondo luogo, questa prospettiva sottolinea la continuità evolutiva tra gli esseri umani e gli altri animali, basata su un piano di costruzione cerebrale condiviso. Infine, rimuove una comoda (ma errata) giustificazione “biologica” per comportamenti che potremmo etichettare come “irrazionali” o “primitivi”. Non possiamo più dare la colpa a una presunta “lucertola interiore” che prende il sopravvento; dobbiamo invece comprendere questi comportamenti come il risultato complesso dell’attività dell’intera rete neurale di un individuo, modellata dalla sua storia, dal suo stato attuale e dal contesto. Il linguaggio comune spesso riflette il mito del cervello trino (“ha prevalso il mio lato emotivo”, “è stato un impulso istintivo”). Riconoscere l’unicità e l’integrazione del nostro cervello ci invita a usare un linguaggio più accurato e a sviluppare una comprensione più sfumata del comportamento umano e animale. L’apprendimento, la creatività, la memoria non sono funzioni esclusive di una parte “superiore” del cervello, ma processi distribuiti che coinvolgono l’intera architettura neurale.

Lezione 2: Il Tuo Cervello è una Rete

Avendo stabilito che non abbiamo tre cervelli in uno, ma un unico cervello integrato, la seconda lezione di Barrett approfondisce la natura di questa struttura unica: il cervello è una rete.1 Non si tratta di una semplice metafora, ma di una descrizione letterale della sua organizzazione fondamentale. Il cervello è costituito da un numero sbalorditivo di neuroni – Barrett ne stima circa 128 miliardi 36 – collegati tra loro da un numero ancora più astronomico di connessioni sinaptiche (oltre cinquecento trilioni, secondo il libro 36). Questa vasta rete di cellule nervose non è un insieme caotico, ma una struttura altamente organizzata che funziona come un’unità singola, dinamica e incredibilmente flessibile.1

La comunicazione all’interno di questa rete è un complesso gioco di equilibri tra velocità ed efficienza energetica.36 I neuroni sono raggruppati in cluster, e alcuni di questi cluster fungono da hub, snodi cruciali che facilitano la comunicazione rapida ed efficiente attraverso lunghe distanze all’interno del cervello, un po’ come gli hub aeroportuali nel sistema del traffico aereo globale.36 Il danneggiamento di questi hub è stato associato a diversi disturbi neurologici e psichiatrici.36 La trasmissione dei segnali avviene tramite neurotrasmettitori (come glutammato e GABA) che eccitano o inibiscono altri neuroni, e viene modulata dai neuromodulatori (come serotonina, dopamina, acetilcolina) che agiscono come “regolatori di volume”, influenzando l’attività di ampie popolazioni di neuroni e permettendo alla rete di riconfigurarsi dinamicamente.36 Questa complessa chimica cerebrale consente a un’unica struttura fisica di generare un numero quasi infinito di pattern di attività neurale.36

Due proprietà chiave di questa rete sono la complessità e la degenerazione. La complessità non si riferisce solo al numero di neuroni o connessioni, ma alla capacità della rete di configurarsi in molti modi diversi per gestire una vasta quantità di informazioni e rispondere a una varietà di situazioni.10 La degenerazione è un concetto correlato ma distinto: si riferisce alla capacità della rete di raggiungere lo stesso risultato (ad esempio, un comportamento o una percezione) attraverso percorsi neurali diversi.36 Questo significa che se un percorso è danneggiato o bloccato, la rete può spesso trovarne uno alternativo per svolgere il compito.49 La degenerazione è fondamentale per la robustezza e la resilienza del cervello.

Forse l’aspetto più rivoluzionario della visione del cervello come rete è la sua intrinseca plasticità. La rete non è statica; la sua struttura e le sue connessioni cambiano continuamente in risposta all’esperienza. Questo fenomeno, noto come neuroplasticità, è la base dell’apprendimento e della memoria.36 Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo o viviamo un’esperienza significativa, le connessioni tra i neuroni coinvolti vengono modificate: alcune si rafforzano (tuning), altre, se inutilizzate, possono indebolirsi o essere eliminate (pruning).10 Questo significa che il nostro cervello viene letteralmente scolpito dalle nostre esperienze nel corso della vita. Inoltre, la plasticità e la degenerazione implicano che nessuna area cerebrale ha una funzione psicologica singola e rigidamente fissa.36 La stessa area può partecipare a diverse funzioni, e neuroni all’interno di un’area possono cambiare i loro “partner di conversazione” e assumere ruoli diversi a seconda del contesto e dell’apprendimento.36

Questa visione della rete sfata diversi miti persistenti. Il primo è l’idea del cervello come un insieme di moduli specializzati e isolati, simile a un “coltellino svizzero” (“Pocketknife Brain”) dove ogni strumento ha una funzione predefinita.36 Sebbene esista un certo grado di specializzazione funzionale (ad esempio, la corteccia occipitale è fortemente coinvolta nella visione), il modello a rete enfatizza l’interconnessione e la flessibilità, piuttosto che la modularità rigida. Contrasta anche con l’idea di un cervello omogeneo e indifferenziato (“Meatloaf Brain”), sottolineando invece l’organizzazione strutturata ma flessibile della rete.36 Infine, smonta definitivamente il popolare (ma scientificamente infondato) mito dell’emisfero destro “creativo” e dell’emisfero sinistro “logico”.49 Sebbene ci siano alcune lateralizzazioni di funzioni (come il linguaggio, prevalentemente nell’emisfero sinistro per la maggior parte delle persone destrimani), entrambe le metà del cervello sono profondamente interconnesse e collaborano costantemente attraverso il corpo calloso, e le funzioni complesse come la creatività o la logica coinvolgono reti distribuite in entrambi gli emisferi.

Le implicazioni di vedere il cervello come una rete sono vaste. Sottolinea l’incredibile capacità di apprendimento e adattamento che possediamo. Spiega come sia possibile il recupero funzionale dopo lesioni cerebrali come l’ictus: la rete può riorganizzarsi, sfruttando la degenerazione e la plasticità, per compensare le aree danneggiate. Illumina la natura delle funzioni mentali complesse, che non risiedono in un singolo “luogo” ma emergono dall’interazione dinamica dell’intera rete.

Esempi concreti di questo funzionamento a rete abbondano:

- Apprendimento di Abilità: Imparare a guidare, a parlare una nuova lingua o a suonare il pianoforte richiede la formazione e il rafforzamento (tuning) di nuove connessioni sinaptiche e la creazione di pattern di attivazione specifici all’interno della rete.36 Con la pratica, questi pattern diventano più efficienti e automatici.

- Recupero Post-Lesione: Pazienti che hanno subito un ictus nell’area del linguaggio possono, con la riabilitazione, recuperare parte delle loro capacità linguistiche perché altre aree della rete cerebrale si riorganizzano per assumere quelle funzioni.36

- Adattamento Sensoriale: Individui che perdono la vista possono sviluppare un udito o un tatto più acuti. Studi di neuroimaging mostrano che le aree cerebrali tipicamente dedicate alla visione (come la corteccia occipitale) possono essere “riconvertite” per elaborare input uditivi o tattili (come nella lettura Braille), dimostrando la flessibilità funzionale della rete.36

- Creatività: Il pensiero creativo non è confinato all'”emisfero destro”, ma coinvolge la capacità della rete cerebrale di combinare in modo flessibile e originale informazioni provenienti da diverse aree e modalità sensoriali, spesso attraverso l’interazione tra la rete di default (associata al pensiero spontaneo) e le reti di controllo esecutivo.

- Expertise: Diventare esperti in un campo (scacchi, musica, medicina) comporta un profondo rimodellamento delle reti neurali dedicate, rendendole più efficienti e specializzate nell’elaborare informazioni rilevanti per quel dominio.

Comprendere il cervello come una rete complessa, dinamica e plastica ci offre una visione più realistica e potente delle nostre capacità. Non siamo macchine con parti fisse, ma organismi biologici il cui cervello è in continua evoluzione, plasmato dalle nostre interazioni con il mondo e capace di straordinaria flessibilità e resilienza. La degenerazione, lungi dall’essere un difetto, è una caratteristica intrinseca che garantisce robustezza e adattabilità di fronte alle sfide e ai cambiamenti.

Lezione 3: I Cervelli Piccoli si Cablano al Loro Mondo

Se il cervello adulto è una rete complessa e plastica, come arriva a essere tale? La terza lezione di Barrett affronta la questione cruciale dello sviluppo cerebrale, sottolineando un fatto sorprendente: il cervello di un neonato umano è notevolmente incompiuto alla nascita.12 A differenza di altri mammiferi che nascono con cervelli relativamente più maturi, il cervello umano richiede un lungo periodo di sviluppo post-natale – Barrett stima circa venticinque anni – per raggiungere la sua piena struttura e funzionalità adulta.36 Questo periodo prolungato di “costruzione” rende il cervello umano incredibilmente dipendente dall’ambiente e dalle esperienze per il suo corretto cablaggio.10

Il messaggio centrale è che i cervelli dei bambini non si sviluppano seguendo unicamente un rigido programma genetico; piuttosto, si cablano attivamente al loro mondo fisico e sociale.36 I geni forniscono il progetto di base, l’architettura fondamentale 12, ma sono le esperienze vissute dal bambino a fornire le istruzioni dettagliate per la costruzione dei circuiti neurali. Barrett afferma che abbiamo “il tipo di natura che richiede la cultura” (“Nature needs Nurture”).12 Questo processo di cablaggio avviene principalmente attraverso due meccanismi interconnessi: tuning e pruning.10

- Tuning (Sintonizzazione): Le connessioni neurali che vengono utilizzate frequentemente in risposta a stimoli ed esperienze specifiche vengono rafforzate, diventando più efficienti. È il principio “neurons that fire together, wire together”.36 Ad esempio, l’esposizione ripetuta ai volti umani sintonizza i circuiti visivi del bambino per riconoscere e processare le facce.36 L’ascolto della lingua parlata sintonizza i circuiti uditivi sui suoni specifici di quella lingua.

- Pruning (Potatura): Alla nascita e nella prima infanzia, il cervello produce un eccesso di neuroni e connessioni sinaptiche. Quelle connessioni che non vengono utilizzate o rafforzate attraverso l’esperienza vengono gradualmente eliminate.10 Questo processo di potatura non è una perdita, ma un modo per rendere la rete neurale più efficiente e specializzata, eliminando il “rumore” e ottimizzando l’uso delle risorse energetiche.10

In questo processo, l’ambiente fisico e, soprattutto, quello sociale giocano un ruolo critico. I caregiver (genitori, familiari, educatori) non sono semplici spettatori dello sviluppo, ma architetti attivi del mondo del bambino.10 Ogni parola pronunciata, ogni coccola, ogni interazione fornisce input essenziali che guidano il tuning e il pruning.12 I caregiver creano una “nicchia” fisica e sociale all’interno della quale il cervello del bambino impara a dare un senso al mondo, a regolare il proprio budget corporeo e a sviluppare quella che Barrett chiama “intelligenza culturale” – l’insieme di conoscenze, abilità e concetti specifici del proprio ambiente.10 Ad esempio, attraverso interazioni faccia a faccia e l’attenzione condivisa (quando caregiver e bambino guardano insieme lo stesso oggetto), il bambino impara a interpretare segnali sociali e a dirigere l’attenzione degli altri.36 La luce è necessaria perché i circuiti visivi si sviluppino correttamente; i suoni ambientali e linguistici sono fondamentali per lo sviluppo uditivo e linguistico.36

Questa lezione sfata potentemente la dicotomia Natura vs Cultura.1 Non si tratta di scegliere se siamo prodotti dei nostri geni o del nostro ambiente. Lo sviluppo cerebrale è un dialogo continuo e inestricabile tra i due. I geni forniscono le potenzialità e i vincoli, ma l’ambiente fornisce le esperienze che attivano, modellano e realizzano queste potenzialità. La natura umana è intrinsecamente predisposta a essere plasmata dalla cultura e dall’esperienza. Vengono sfatati anche l’idea che il cervello sia completo alla nascita e quella di un determinismo genetico rigido.

Le implicazioni di questa visione sono enormi. Sottolinea la critica importanza dell’ambiente della prima infanzia. Esperienze precoci positive – cure amorevoli e responsive, un ambiente stimolante e sicuro – pongono le basi per uno sviluppo cerebrale sano e resiliente. Al contrario, esperienze avverse precoci, come negligenza, abusi, povertà estrema o stress cronico, possono avere effetti deleteri e duraturi sul cablaggio cerebrale.10 Un cervello che si sviluppa in un ambiente costantemente minaccioso o deprivato può cablarsi in modi che impongono un onere cronico sul budget corporeo, aumentando la vulnerabilità a problemi di salute fisica e mentale più avanti nella vita.36 Questo fornisce una base neurobiologica per comprendere come le disuguaglianze sociali possano letteralmente “entrare sotto la pelle” e influenzare le traiettorie di vita.

Esempi concreti illustrano questo processo di cablaggio:

- Acquisizione del Linguaggio: Un neonato può distinguere i fonemi di tutte le lingue del mondo, ma entro il primo anno di vita, il pruning specializza il suo cervello sui suoni della lingua (o delle lingue) a cui è esposto regolarmente, rendendo più difficile l’apprendimento di nuove lingue più tardi.36 L’interazione verbale diretta con i caregiver è cruciale per questo processo.

- Sviluppo Visivo: Bambini nati con cataratta congenita che non viene rimossa precocemente possono subire danni permanenti alla vista, anche dopo la rimozione della cataratta, perché i circuiti visivi non hanno ricevuto gli input necessari durante un periodo critico dello sviluppo.36

- Attaccamento e Regolazione: Le interazioni sensibili e responsive tra un bambino e il suo caregiver aiutano a costruire i circuiti neurali fondamentali per la regolazione emotiva, la gestione dello stress e la formazione di relazioni sicure in futuro.46 La mancanza di queste interazioni può compromettere queste capacità.

- Impatto della Povertà: Vivere in condizioni di povertà cronica espone i bambini a maggiori livelli di stress, minore accesso a nutrizione adeguata, cure mediche e stimoli educativi. Questi fattori ambientali possono influenzare negativamente lo sviluppo delle funzioni esecutive (pianificazione, controllo degli impulsi), l’apprendimento e la salute fisica a lungo termine.10

- Apprendimento Culturale: Impariamo le norme sociali (come salutare, come esprimere gratitudine, cosa è considerato “cibo”), i valori e persino i modi “appropriati” di sentire ed esprimere emozioni osservando e interagendo con gli altri nella nostra cultura. Questo apprendimento modella le nostre reti neurali per adattarci al nostro specifico contesto sociale.36

In sintesi, la terza lezione ci mostra che il cervello umano è un organo straordinariamente plastico ma anche vulnerabile, il cui sviluppo è un’impresa collaborativa tra geni ed esperienza. Il mondo in cui un bambino cresce, e in particolare le relazioni che sperimenta, scolpiscono letteralmente il suo cervello, ponendo le basi per la persona che diventerà.

Lezione 4: Il Tuo Cervello Predice (Quasi) Tutto Ciò che Fai

Questa lezione introduce uno dei concetti più centrali e rivoluzionari presentati da Barrett, fondamentale per comprendere la sua intera visione del cervello: il cervello opera principalmente attraverso la predizione, non la reazione.14 Contrariamente all’intuizione comune che vede il cervello come un organo che riceve passivamente informazioni dal mondo esterno (attraverso i sensi) e poi reagisce ad esse, Barrett, attingendo a un corpo crescente di ricerche nel campo della codifica predittiva (predictive coding) o elaborazione predittiva (predictive processing), sostiene che il cervello fa esattamente il contrario.23

Il cervello genera costantemente ipotesi e predizioni su ciò che sta per accadere nel mondo esterno e all’interno del corpo. Queste predizioni si basano su una vita di esperienze passate immagazzinate nelle connessioni della sua rete neurale.14 In ogni momento, il cervello chiede implicitamente: “Data la situazione attuale e il mio stato corporeo, cosa è successo l’ultima volta in circostanze simili? Cosa è più probabile che accada dopo?”.36 Queste predizioni vengono poi inviate “dall’alto verso il basso” (top-down) attraverso la gerarchia corticale per preparare il corpo all’azione e per anticipare gli input sensoriali imminenti.62

Solo dopo aver generato queste predizioni, il cervello le confronta con i dati sensoriali effettivi che arrivano “dal basso verso l’alto” (bottom-up) dagli organi di senso e dall’interno del corpo (tramite l’interocezione).23 Se i dati sensoriali corrispondono alla predizione, la predizione viene confermata e l’input sensoriale viene, in un certo senso, “spiegato via”.62 Se c’è una discrepanza significativa tra la predizione e l’input – un errore di predizione – allora questo segnale di errore viene inviato verso l’alto nella gerarchia per aggiornare il modello interno del cervello e migliorare le predizioni future.62

Questo significa che ciò che percepiamo non è una registrazione passiva e oggettiva della realtà esterna, come quella di una macchina fotografica.36 Piuttosto, la nostra esperienza cosciente del mondo è la migliore ipotesi del cervello su cosa stia causando gli input sensoriali, una sorta di “allucinazione controllata” o simulazione interna, costantemente calibrata dagli errori di predizione.35 Le predizioni del cervello danno forma a ciò che vediamo, sentiamo, gustiamo, odoriamo e proviamo, spesso prima ancora che ne siamo consapevoli.49 I dati sensoriali grezzi hanno solo il potere di confermare o correggere queste predizioni generate internamente.35

Questo modello predittivo sfata il mito della percezione come processo puramente passivo e oggettivo. Sfida anche l’idea che le nostre azioni siano sempre e solo una reazione diretta a uno stimolo esterno; spesso, le azioni sono avviate dal cervello in anticipo, come parte della predizione su come interagire al meglio con l’ambiente previsto.49

Le implicazioni sono radicali. La nostra realtà è intrinsecamente soggettiva, costruita attivamente dal nostro cervello unico, con la sua storia unica di esperienze passate. Le aspettative (che sono, in sostanza, predizioni) hanno un potere enorme nel plasmare ciò che percepiamo e proviamo.56 Questo aiuta a spiegare perché persone diverse possono interpretare la stessa situazione in modi molto differenti, o perché siamo suscettibili a bias e stereotipi (che funzionano come predizioni sociali apprese). Tuttavia, questa visione non ci condanna a essere automi guidati dalle nostre predizioni passate. Barrett sottolinea che, diventando più consapevoli dei nostri schemi predittivi e scegliendo attivamente di esporci a nuove esperienze e apprendere nuovi concetti, possiamo gradualmente modificare le nostre predizioni future.13 Questa capacità di “ricablare” le nostre predizioni attraverso l’apprendimento e l’azione consapevole rappresenta una forma di agentività o libero volere.49 Comprendere il meccanismo predittivo può anche essere utile per gestire condizioni come l’ansia (spesso caratterizzata da predizioni negative catastrofiche 36) o il dolore cronico (dove le predizioni di dolore possono auto-alimentarsi 56).

Gli esempi di come il cervello predice la nostra realtà sono ovunque:

- Percezione Visiva: L’immagine ambigua dei blob in bianco e nero che improvvisamente diventa riconoscibile come un’ape dopo aver visto la foto a colori.71 Il cervello, ora dotato del concetto visivo corretto, predice la forma dell’ape e “riempie” i dati ambigui. L’illusione della maschera concava vista come convessa perché i nostri cervelli predicono che i volti siano convessi.67 La diversa percezione del colore del famoso vestito (bianco/oro vs blu/nero) basata su diverse predizioni inconsce riguardo all’illuminazione della foto originale.56 Vedere il proprio cane familiare invece di un lupo sconosciuto in condizioni di scarsa illuminazione, perché la predizione basata sull’esperienza prevale sui dettagli visivi.67

- Percezione Uditiva: Riuscire a isolare e sentire il proprio nome pronunciato in mezzo al brusio di una festa (effetto “cocktail party”). Il cervello predice attivamente i suoni significativi e li amplifica rispetto al rumore di fondo.67 Interpretare un rumore improvviso e ambiguo – un botto fuori casa – come un fuoco d’artificio, un’auto che sbatte o un ramo che cade, a seconda del contesto, dell’ora del giorno e delle esperienze passate.14

- Interocezione ed Emozione: L’esempio già citato del mal di stomaco che può essere interpretato (costruito) come fame, ansia, tristezza o persino un “sentimento viscerale” di sfiducia verso qualcuno, a seconda del contesto e dei concetti emotivi che il cervello predice come più pertinenti.35 La sensazione di sete che si placa bevendo acqua, prima dell’idratazione fisiologica.15

- Azione Predittiva: Quando afferriamo al volo un oggetto lanciato verso di noi, il nostro cervello non sta reagendo passivamente alla traiettoria; sta predicendo dove sarà l’oggetto e guidando la mano verso quel punto futuro.63 Guidare nel traffico richiede continue predizioni sulle intenzioni e le azioni degli altri guidatori. In situazioni ad alto stress e ambiguità, come un inseguimento di polizia, un agente potrebbe “vedere” predittivamente un’arma nelle mani di un sospettato anche se non c’è, a causa di predizioni basate su bias, paura e contesto.39

- Dolore Cronico e Placebo: L’aspettativa del dolore può intensificare la percezione del dolore stesso, creando un circolo vizioso difficile da spezzare.56 Al contrario, l’effetto placebo (e il suo opposto, l’effetto nocebo) dimostra come la predizione di un beneficio (o di un danno) da un trattamento possa influenzare potentemente l’esito percepito, indipendentemente dalle proprietà intrinseche del trattamento.

La quarta lezione, quindi, ci offre una chiave di lettura fondamentale per comprendere come il nostro cervello costruisce attivamente la nostra esperienza momento per momento. Non siamo semplici registratori della realtà, ma attivi simulatori e predittori, la cui percezione del mondo è un’ipotesi costantemente aggiornata, plasmata dalla nostra biologia, dalla nostra storia personale e dal contesto in cui ci troviamo.

Lezione 5: Il Tuo Cervello Lavora Segretamente con Altri Cervelli

Dopo aver esplorato il cervello come rete predittiva focalizzata sulla regolazione corporea, la quinta lezione introduce un’altra dimensione cruciale e spesso trascurata: la natura intrinsecamente sociale del cervello umano.15 Barrett sostiene che i nostri cervelli non operano in isolamento, ma sono costantemente impegnati in un dialogo silenzioso e invisibile con i cervelli delle persone che ci circondano.10 Questa interazione non è superficiale; influenza profondamente la nostra fisiologia, il nostro benessere e persino la struttura stessa del nostro cervello.

Il concetto chiave qui è la co-regolazione.46 Come specie sociale, abbiamo evoluto la capacità di aiutarci a vicenda a gestire i nostri budget corporei.36 Le azioni, le parole e persino la semplice presenza degli altri possono avere un impatto diretto e misurabile sul nostro stato interno, e viceversa.15 Questo avviene continuamente, al di fuori della nostra consapevolezza.15 Facciamo “depositi” e “prelievi” nei budget corporei altrui, e gli altri fanno lo stesso con noi.58 Questo processo di influenza reciproca è fondamentale per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere, specialmente nelle prime fasi della vita, ma continua per tutta l’esistenza.

Le basi scientifiche di questa interconnessione sono molteplici. Studi hanno dimostrato che quando le persone interagiscono, specialmente quelle con legami stretti, i loro ritmi fisiologici possono sincronizzarsi, come il respiro o il battito cardiaco.15 Questo accade in varie situazioni, da una conversazione casuale a un litigio acceso, tra genitori e figli, terapeuti e clienti, o persino tra persone che cantano insieme in un coro.15 Il contatto fisico, come tenere la mano di una persona cara che sta soffrendo, può effettivamente alleviare il suo dolore e ridurre l’attivazione cerebrale legata alla sofferenza.36

Anche le parole hanno un potere biologico sorprendente. Le aree cerebrali che elaborano il linguaggio sono strettamente interconnesse con quelle che regolano i nostri sistemi corporei (sistema nervoso autonomo, sistema immunitario, sistema endocrino).36 Di conseguenza, le parole che sentiamo possono influenzare direttamente la nostra fisiologia. Parole gentili e di supporto possono avere un effetto calmante, contribuendo a un bilancio positivo del budget corporeo. Al contrario, parole aggressive, critiche o minacciose possono innescare una risposta di stress, con un costo metabolico significativo.54 Barrett sottolinea che l’aggressione verbale cronica, come il bullismo, può avere effetti dannosi sul cervello e sulla salute fisica simili a quelli della violenza fisica, contribuendo allo stress cronico.54

Questa interdipendenza biologica è alla base del concetto di allostasi sociale: la nostra capacità di raggiungere la stabilità interna (stasis) attraverso il cambiamento (allo), facendo affidamento sulle risorse e sul supporto degli altri per regolare il nostro stato e anticipare le sfide future.43 Quando affrontiamo una difficoltà, il nostro istinto primario è spesso quello di cercare aiuto e conforto negli altri.60 Questa strategia è metabolicamente efficiente: condividere il carico regolatorio con altri conserva le nostre risorse energetiche.60

Questa lezione sfata il mito del cervello e dell’individuo come entità completamente autonome e isolate. Rivela la profonda interconnessione biologica che ci lega gli uni agli altri e la natura fondamentalmente sociale della nostra fisiologia. Sfida anche la separazione netta tra processi biologici “interni” e influenze sociali “esterne”, mostrando come queste ultime plasmino attivamente i primi.

Le implicazioni sono vaste e toccano molti aspetti della nostra vita:

- Salute e Benessere: La qualità delle nostre relazioni sociali è un fattore determinante per la nostra salute fisica e mentale. Avere relazioni strette e supportive è associato a una maggiore longevità e a una migliore capacità di recupero dalle malattie.36 Al contrario, la solitudine cronica e l’isolamento sociale rappresentano un carico allostatico significativo, aumentando il rischio di malattie (cardiovascolari, neurodegenerative, infiammatorie) e mortalità precoce.36 Perdere una persona cara può sentirsi come perdere una parte di sé, perché si perde una fonte esterna di regolazione del proprio budget corporeo.58

- Stress Sociale: Ambienti sociali negativi, come luoghi di lavoro tossici, relazioni conflittuali o discriminazione sistemica, possono generare stress cronico con costi biologici elevati, tra cui un aumento delle malattie legate allo stress e una riduzione delle capacità cognitive e innovative.36

- Empatia: La co-regolazione è più facile ed efficiente con persone che ci sono familiari e simili a noi. Il nostro cervello predice più facilmente i loro stati interni.58 Questo spiega perché può essere metabolicamente più costoso e difficile empatizzare con persone molto diverse da noi per cultura, esperienze o credenze, contribuendo alla formazione di “camere d’eco” sociali e alla polarizzazione.10

- Responsabilità Sociale: Se le nostre parole e azioni hanno un impatto biologico sugli altri, allora abbiamo una responsabilità nel modo in cui interagiamo. Questo non significa censura, ma consapevolezza del potere che abbiamo di influenzare il benessere altrui, sia in positivo che in negativo.54

Esempi di co-regolazione e allostasi sociale:

- Genitori e Figli: Un genitore che calma un bambino che piange cullandolo, parlandogli con voce dolce o semplicemente tenendolo vicino sta attivamente co-regolando il sistema nervoso del bambino.46 Queste interazioni precoci sono fondamentali per lo sviluppo delle capacità di autoregolazione del bambino.

- Relazioni Romantiche: Sentirsi compresi e supportati dal partner in momenti di stress aiuta a tamponare gli effetti negativi dello stress sul corpo. La sincronia fisiologica (battito cardiaco, respiro) può essere un indicatore di connessione profonda.15

- Amicizie e Gruppi Sociali: Condividere esperienze positive o difficili con amici fidati aiuta a regolare le emozioni e a gestire il budget corporeo. Attività di gruppo come lo sport di squadra, il canto corale o le cerimonie religiose possono promuovere un senso di appartenenza e sincronia fisiologica.15

- Ambiente di Lavoro: Un manager supportivo e colleghi fidati possono creare un ambiente che riduce lo stress e migliora le prestazioni, agendo come risorse per l’allostasi sociale.36 Al contrario, un ambiente competitivo e privo di supporto aumenta il carico allostatico.

- Interazioni Quotidiane: Anche brevi interazioni positive con estranei, come uno scambio amichevole con un cassiere o un sorriso ricambiato per strada, possono rappresentare piccoli “depositi” nel nostro budget corporeo.50

In conclusione, la quinta lezione ci rivela che siamo creature profondamente sociali fino al livello della nostra biologia più intima. I nostri cervelli e corpi sono costantemente modellati dalle nostre interazioni, e la nostra salute dipende in modo cruciale dalla qualità delle nostre connessioni sociali. Riconoscere questa interdipendenza è fondamentale per promuovere il benessere individuale e collettivo.

Lezione 6: I Cervelli Creano Più di un Tipo di Mente

Avendo stabilito che il cervello è una rete unica, flessibile e sociale, che si cabla al suo mondo, la sesta lezione affronta una conseguenza logica di questi principi: se i cervelli si cablano a mondi diversi, allora creeranno menti diverse.15 Barrett sostiene che, nonostante condividiamo tutti un’architettura cerebrale umana di base, la varietà delle culture e delle esperienze individuali porta alla creazione di una sorprendente diversità di menti. La variazione, ispirandosi a Darwin, non è un errore o un’eccezione, ma la norma e una risorsa preziosa per la nostra specie.36

La base scientifica di questa affermazione risiede nel ruolo cruciale della cultura e dell’apprendimento concettuale nel plasmare l’esperienza mentale. Come visto nella Lezione 3, il cervello si cabla attraverso l’esperienza. La cultura – l’insieme di pratiche, credenze, valori, linguaggio e artefatti condivisi da un gruppo – costituisce una parte fondamentale dell’ambiente a cui il cervello si adatta.36 Questo processo di acculturazione 36 modella le reti neurali e influenza profondamente come percepiamo il mondo, come pensiamo e, in particolare, come esperiamo e categorizziamo i nostri stati interni, incluse le emozioni.21

Barrett introduce qui una distinzione importante tra affetto (affect) ed emozione. L’affetto è descritto come uno stato neurofisiologico di base, una sorta di barometro interno che riassume costantemente lo stato del nostro budget corporeo.21 Questo stato affettivo ha due dimensioni fondamentali: la valenza (da piacevole a spiacevole) e l’arousal (da calmo/bassa attivazione a eccitato/alta attivazione).23 Barrett suggerisce che queste sensazioni affettive di base siano probabilmente universali, un prodotto diretto della nostra biologia e della necessità di monitorare il nostro stato interno.36

Tuttavia, l’emozione specifica che esperiamo (come rabbia, tristezza, gioia, paura, disgusto, sorpresa) non è, secondo la Teoria dell’Emozione Costruita, una lettura diretta di questo stato affettivo. È piuttosto una costruzione, un’interpretazione di quello stato affettivo all’interno di un contesto specifico, resa possibile dall’uso di concetti emotivi che abbiamo appreso dalla nostra cultura.21 Ad esempio, una sensazione di forte attivazione e spiacevolezza (affect) potrebbe essere costruita come “paura” se ci troviamo in una situazione percepita come minacciosa, o come “rabbia” se percepiamo un’ingiustizia, o come “eccitazione” se stiamo per fare bungee jumping. I concetti emotivi (“paura”, “rabbia”, “eccitazione”) ci vengono forniti dalla nostra cultura e dal nostro linguaggio, e ci permettono di categorizzare e dare significato alle nostre sensazioni affettive grezze, guidando le nostre azioni successive.

Poiché culture diverse possiedono insiemi diversi di concetti emotivi e diverse norme su come interpretare e rispondere alle sensazioni affettive in vari contesti, ne consegue che persone di culture diverse possono letteralmente costruire ed esperire emozioni diverse, anche partendo da stati affettivi simili.36 La capacità di costruire esperienze emotive più specifiche, dettagliate e appropriate al contesto è chiamata granularità emotiva.22 Individui con alta granularità emotiva possono distinguere sottilmente tra, ad esempio, delusione, frustrazione e rimpianto, mentre individui con bassa granularità potrebbero etichettare tutte queste esperienze semplicemente come “sentirsi male”.

Questa lezione sfida direttamente il mito dell’universalità delle categorie mentali, in particolare delle emozioni di base.36 Mentre la visione classica sostiene l’esistenza di un piccolo set di emozioni innate e universalmente riconosciute attraverso espressioni facciali specifiche, Barrett argomenta che le evidenze (incluse quelle derivanti da studi transculturali come quello con la tribù Himba 30) non supportano questa visione. Le espressioni facciali sono molto più variabili e dipendenti dal contesto di quanto si pensasse, e il modo in cui le persone categorizzano le emozioni è fortemente influenzato dalla lingua e dalla cultura.6 Sfida anche l’idea di una singola mente umana “normale” o “tipica”, suggerendo invece un continuum di variazioni.36 Infine, mette in discussione l’utilità di test di personalità rigidi come il Myers-Briggs, che tentano di incasellare la diversità mentale in categorie fisse.1

Le implicazioni di questa prospettiva sono profonde:

- Valorizzazione della Diversità: Riconoscere che la variazione mentale è la norma ci invita ad apprezzare e rispettare le differenze individuali e culturali, vedendole come una ricchezza per la specie umana, piuttosto che come deviazioni da uno standard.36

- Comprensione Interculturale: Ci aiuta a capire che malintesi e conflitti tra culture possono derivare non solo da differenze linguistiche o di costumi, ma da modi fondamentalmente diversi di costruire l’esperienza del mondo e delle emozioni. Richiede un approccio più contestualizzato e sensibile alla diversità in psicologia, psichiatria e relazioni internazionali.

- Supporto alla Neurodiversità: La lezione fornisce una solida base teorica per il movimento della neurodiversità.36 Se la variazione mentale è la norma, allora differenze neurologiche come l’autismo, l’ADHD, la dislessia non dovrebbero essere viste primariamente come “disturbi” o “deficit”, ma come parte dello spettro naturale della diversità umana. Questo non nega le sfide che queste condizioni possono comportare in una società spesso non adattata a esse, ma sposta l’accento dalla patologizzazione alla comprensione e all’accomodamento delle diverse modalità di funzionamento cerebrale. L’esempio di Greta Thunberg, attivista nello spettro autistico, citato nel libro 36, suggerisce come prospettive neurodiverse possano offrire contributi unici e preziosi.

- Flessibilità Mentale: Se le nostre menti sono costruite attraverso l’esperienza e i concetti, allora non sono fisse. Possiamo potenzialmente modificare le nostre menti imparando nuovi concetti, esponendoci a nuove culture o esperienze, e sviluppando una maggiore granularità emotiva, che è associata a una migliore regolazione emotiva e benessere.15

Esempi di diversità mentale:

- Variazioni Culturali nelle Emozioni: Oltre alle emozioni specifiche di una cultura (come “Schadenfreude” o “Amae” giapponese), ci sono differenze nel modo in cui emozioni apparentemente “universali” sono vissute e concettualizzate. Ad esempio, alcune culture possono enfatizzare la dimensione sociale della tristezza più di altre, o avere concetti diversi per diversi tipi di rabbia.22 L’affermazione sui Balinesi che si addormentano per paura 36, sebbene criticata per la sua accuratezza fattuale da alcuni 29, illustra l’idea che risposte considerate atipiche in una cultura possano essere norme in un’altra.

- Neurodiversità: Una persona autistica potrebbe elaborare le informazioni sensoriali con maggiore intensità o avere difficoltà nell’interpretare segnali sociali impliciti, non perché il suo cervello sia “rotto”, ma perché è cablato diversamente, portando a un’esperienza mentale differente.36 Una persona con ADHD potrebbe avere difficoltà a mantenere l’attenzione su compiti non stimolanti ma eccellere in situazioni che richiedono pensiero rapido e iperfocus.

- Differenze Individuali: All’interno della stessa cultura, le persone differiscono enormemente nella loro reattività emotiva, stili cognitivi, interessi e personalità. Queste differenze riflettono la combinazione unica di predisposizioni genetiche, esperienze di vita e il conseguente cablaggio della rete neurale individuale.

- Affetto vs Emozione Costruita: Immaginiamo due persone che ricevono la stessa notizia negativa (es. un progetto lavorativo rifiutato). Entrambe provano uno stato affettivo spiacevole e di alta attivazione. Una persona, con alta granularità emotiva e un focus sul controllo, potrebbe costruire questa sensazione come “determinazione” a fare meglio la prossima volta. Un’altra persona, forse con esperienze passate di fallimento e bassa autostima, potrebbe costruirla come “disperazione” o “vergogna”. Lo stato affettivo di base può essere simile, ma l’emozione costruita e l’azione conseguente sono diverse.

In definitiva, la sesta lezione ci sfida a superare l’idea di una mente umana monolitica e universale. Ci invita invece ad abbracciare la complessità e la ricchezza della variazione mentale, riconoscendo il ruolo fondamentale della cultura e dell’esperienza individuale nel costruire la nostra unica finestra sul mondo.

Lezione 7: I Nostri Cervelli Possono Creare la Realtà

L’ultima lezione del libro porta i concetti di costruzione e predizione alla loro conclusione più sorprendente e potente: i nostri cervelli non solo costruiscono la nostra esperienza mentale, ma possono anche creare attivamente aspetti della realtà stessa.36 Barrett introduce qui il concetto di realtà sociale, un tipo di realtà che esiste unicamente perché noi esseri umani, collettivamente, concordiamo sulla sua esistenza e agiamo di conseguenza.36

La realtà fisica esiste indipendentemente da noi: le montagne, gli oceani, le leggi della fisica. Ma gran parte del mondo in cui viviamo è costituito da realtà sociali: cose come il denaro, i confini nazionali, le leggi, il matrimonio, i governi, persino concetti come “giorni della settimana” o “gennaio”.36 Questi costrutti non hanno una base fisica intrinseca – un pezzo di carta non è intrinsecamente “denaro”, una linea sulla mappa non è intrinsecamente un “confine” – ma diventano reali e potenti a causa del nostro accordo collettivo e delle nostre azioni basate su tale accordo.36 Barrett afferma che questa capacità di creare realtà sociale è una capacità unicamente umana, che ci distingue da tutte le altre specie animali.36

Come fanno i nostri cervelli a compiere questa magia? Barrett suggerisce che derivi da una combinazione unica di cinque capacità cognitive fondamentali, che chiama “Le Cinque C” 36:

- Creatività / Categorizzazione: La capacità umana di andare oltre la forma fisica degli oggetti e imporre loro nuove funzioni basate sull’accordo. Possiamo vedere oggetti molto diversi (una conchiglia, una banconota, un dato digitale) e categorizzarli tutti come “denaro” in base alla loro funzione condivisa.36 Questa capacità di astrazione basata sulla funzione è fondamentale.76

- Comunicazione: La capacità di condividere queste funzioni e categorie astratte con altri esseri umani, principalmente attraverso il linguaggio. Il linguaggio ci permette di comunicare concetti che non hanno una controparte fisica diretta, rendendo possibile l’accordo collettivo.36

- Copia / Apprendimento Sociale: La capacità di imparare dagli altri imitando i loro comportamenti e adottando le loro credenze e convenzioni. Questo permette alle realtà sociali di diffondersi e di essere trasmesse attraverso le generazioni.49

- Cooperazione: La straordinaria capacità umana di cooperare su larga scala, spesso con individui non imparentati, per raggiungere obiettivi comuni basati su realtà sociali condivise (costruire città, gestire economie, creare istituzioni).49

- Compressione: Una capacità neurale fondamentale discussa in precedenza. Il cervello comprime enormi quantità di informazioni sensoriali complesse in rappresentazioni più semplici, astratte ed efficienti.36 Questa compressione libera risorse cognitive e permette al cervello di pensare in modo astratto, di trovare somiglianze funzionali tra cose fisicamente diverse e di creare i concetti condivisi che sono alla base della realtà sociale.76 Senza compressione, saremmo sommersi dai dettagli sensoriali e incapaci di formare le astrazioni necessarie per la realtà sociale.

Questa lezione sfida il mito di una realtà puramente oggettiva e indipendente dalla mente umana, così come la separazione rigida tra il mondo “naturale” e quello “culturale” o “sociale”. La realtà sociale, sebbene creata da noi, ha conseguenze estremamente reali.

Le implicazioni sono profonde:

- Potere della Mente Collettiva: La realtà sociale dimostra l’incredibile potere dei cervelli umani che lavorano insieme. È una forma di costruzione di nicchia umana: modifichiamo attivamente il nostro ambiente non solo fisicamente (come fanno altri animali), ma anche socialmente e concettualmente, creando il mondo in cui viviamo.36

- Influenza sulla Biologia: La realtà sociale è così potente che può persino influenzare la nostra evoluzione biologica.36 L’esempio del denaro è calzante: sebbene sia un costrutto sociale, l’accesso al denaro influenza la salute, l’aspettativa di vita e le opportunità riproduttive, fattori che agiscono sulla selezione naturale.72 Leggi o norme culturali su chi può sposarsi o riprodursi con chi (un altro esempio di realtà sociale) influenzano direttamente il pool genetico delle generazioni future.72 L’esempio della politica del figlio unico in Cina che ha alterato il rapporto tra i sessi è un altro caso.36

- Responsabilità Collettiva: Se creiamo collettivamente le nostre realtà sociali, siamo anche collettivamente responsabili delle loro conseguenze. Realtà sociali come gli stereotipi razziali o di genere, sebbene non abbiano basi biologiche reali, possono portare a discriminazione, disuguaglianza e persino a profezie che si autoavverano (come l’idea che le ragazze non siano brave in matematica, che può portare a minori opportunità educative per loro, perpetuando lo stereotipo).72 Questo implica che abbiamo anche il potere collettivo di sfidare e cambiare le realtà sociali ingiuste o dannose.

Esempi di realtà sociale:

- Denaro: Il valore di una banconota o di un saldo bancario digitale esiste solo perché tutti concordiamo che esista e lo accettiamo come mezzo di scambio.36

- Confini Nazionali: Linee tracciate su mappe che definiscono sovranità, cittadinanza, diritti e doveri, pur non avendo una corrispondenza fisica diretta sul terreno.72

- Leggi e Norme Sociali: Regole che governano il comportamento (dal codice della strada alle norme di etichetta a tavola) create e mantenute attraverso l’accordo sociale.36 La distinzione legale tra omicidio colposo e omicidio volontario si basa su intenzioni socialmente definite, non solo sull’atto fisico.76

- Istituzioni: Governi, università, aziende, famiglie sono strutture organizzative basate su regole, ruoli e aspettative socialmente costruite.

- Ruoli Sociali: Concetti come “medico”, “insegnante”, “genitore” comportano aspettative e responsabilità definite socialmente, che vanno oltre le caratteristiche biologiche dell’individuo.

- Marchi e Reputazione: Il valore attribuito a un marchio di moda o la reputazione di una persona sono costruzioni sociali basate su percezioni, comunicazione e accordo collettivo.

- Concetti Astratti: Idee come “giustizia”, “libertà”, “diritti umani” sono potenti realtà sociali che guidano il comportamento e le aspirazioni umane, pur non essendo entità fisiche tangibili.

La settima lezione conclude il viaggio nel cervello mostrandoci la sua capacità più straordinaria: quella di trascendere la realtà fisica immediata per costruire, attraverso l’interazione sociale e capacità cognitive uniche, un mondo di significati, regole e istituzioni condivise. Questa “superpotenza” umana ci ha permesso di prosperare come specie, ma ci investe anche di una profonda responsabilità per le realtà che scegliamo di creare e perpetuare.

4. Sintetizzare la Visione di Barrett: Connessioni e Messaggio Complessivo

Le sette lezioni e mezza di Lisa Feldman Barrett non sono capitoli isolati, ma tasselli interconnessi di un mosaico che rivela una visione coerente e integrata del cervello umano. Analizzare le connessioni tra queste lezioni permette di cogliere il messaggio generale del libro e le sue implicazioni più ampie.

Il punto di partenza è la Mezza Lezione: il cervello non si è evoluto primariamente per pensare, ma per regolare efficientemente il budget corporeo attraverso l’allostasi, un processo fondamentalmente predittivo.36 Questa funzione primaria di gestione energetica è il motore che guida tutte le altre attività cerebrali.

La Lezione 1 smonta il mito del cervello trino, stabilendo che abbiamo un solo cervello, frutto di modifiche a un piano evolutivo condiviso, non di aggiunte successive.36 Questo cervello unico opera come una Rete complessa e flessibile (Lezione 2), caratterizzata da plasticità e degenerazione, che le permettono di adattarsi e apprendere.36

Come si forma questa rete? La Lezione 3 spiega che i cervelli dei bambini si cablano al loro mondo attraverso l’esperienza, in un processo continuo di tuning e pruning guidato dal contesto fisico e, soprattutto, sociale e culturale.36 La dicotomia natura/cultura viene superata: la nostra natura richiede la cultura per esprimersi.

Il meccanismo operativo fondamentale di questa rete è la Predizione (Lezione 4). Il cervello costruisce attivamente la nostra percezione e guida le nostre azioni anticipando gli eventi futuri sulla base delle esperienze passate (immagazzinate nella rete cablata) e dello stato interno del corpo (interocezione), al fine ultimo di ottimizzare l’allostasi.36

Questa rete predittiva non opera in isolamento. La Lezione 5 rivela che i nostri cervelli sono intrinsecamente sociali, impegnati in una costante co-regolazione dei budget corporei reciproci attraverso interazioni che influenzano la nostra fisiologia e il nostro benessere.36 Le relazioni sociali diventano così una necessità biologica.

Poiché i cervelli si cablano a contesti culturali diversi e utilizzano concetti appresi per interpretare gli stati affettivi interni (predizioni interocettive), la Lezione 6 conclude che i cervelli creano più di un tipo di mente. La variazione mentale e culturale è la norma, non l’eccezione, e le emozioni stesse sono costruzioni culturalmente influenzate, non universali fissi.36

Infine, la Lezione 7 mostra come le capacità uniche del cervello umano – creatività, comunicazione, copia, cooperazione e, crucialmente, la compressione neurale che permette l’astrazione – consentano di trascendere la realtà fisica per creare collettivamente una potente realtà sociale, fatta di accordi e significati condivisi.36

Il messaggio generale che emerge da questa sintesi è potente e trasformativo. Il cervello umano, secondo Barrett, non è un computer logico e reattivo, separato dal corpo e dalla società, che percepisce passivamente una realtà oggettiva. È, invece, un organo predittivo, efficiente e profondamente incarnato, il cui scopo primario è la gestione proattiva dell’energia corporea (allostasi) per la sopravvivenza. È una rete dinamica e plastica, costantemente plasmata dall’esperienza, dalla cultura e dalle interazioni sociali. Non scopre semplicemente la realtà, ma la costruisce attivamente, generando la nostra esperienza soggettiva del mondo, le nostre emozioni e persino le realtà sociali condivise in cui viviamo.

Questa visione complessiva ha implicazioni significative che risuonano attraverso tutte le lezioni:

- Superamento del Dualismo Mente-Corpo: La mente non è separata dal corpo; i processi mentali (pensiero, emozione, percezione) sono intrinsecamente legati alla regolazione fisiologica e al budget corporeo. La salute mentale e fisica sono due facce della stessa medaglia.

- Centralità della Plasticità e dell’Apprendimento: Il cervello è costantemente modellato dall’esperienza. Questo sottolinea l’importanza dell’educazione, dell’ambiente e delle scelte di vita nel plasmare chi diventiamo.

- Ruolo Fondamentale del Contesto: La nostra esperienza non può essere compresa isolatamente dal contesto fisico, sociale e culturale in cui si verifica. Il significato è costruito nell’interazione tra cervello, corpo e mondo.

- Natura Sociale dell’Essere Umano: Siamo biologicamente progettati per la connessione. Le relazioni sociali non sono un optional, ma un elemento essenziale per la nostra regolazione fisiologica e il nostro benessere.

- Agentività e Responsabilità: Se il nostro cervello costruisce la nostra realtà basandosi su predizioni apprese, abbiamo la capacità (e la responsabilità) di influenzare queste predizioni attraverso nuove esperienze, apprendimento e riflessione critica. Abbiamo anche una responsabilità collettiva per le realtà sociali che creiamo.

In sostanza, Lisa Feldman Barrett ci offre un quadro unificato che integra evoluzione, sviluppo, neurobiologia, psicologia e cultura. È una visione che enfatizza la predizione, la costruzione e l’allostasi come principi organizzativi chiave, sfidando dogmi radicati e aprendo nuove prospettive sulla comprensione di noi stessi e del nostro posto nel mondo.2

5. Le Idee di Barrett nel Panorama delle Neuroscienze Contemporanee

Le idee presentate da Lisa Feldman Barrett in “7 lezioni e ½ sul cervello”, pur essendo esposte in modo accessibile, si inseriscono in dibattiti scientifici complessi e in corso all’interno delle neuroscienze e della psicologia. Comprendere come il suo lavoro si relaziona ad altre teorie contemporanee aiuta a coglierne sia l’allineamento con tendenze più ampie sia i contributi specifici e le posizioni distintive.

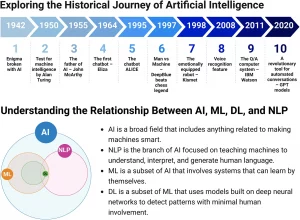

Posizionamento Teorico: Predictive Processing e Teoria dell’Emozione Costruita

Il quadro teorico generale che più informa il lavoro di Barrett è quello dell’elaborazione predittiva (predictive processing) o codifica predittiva (predictive coding), un paradigma che sta guadagnando sempre più influenza nelle neuroscienze cognitive.23 Come discusso nella Lezione 4, questo approccio vede il cervello non come un processore passivo di input sensoriali, ma come una macchina predittiva che genera attivamente ipotesi sul mondo e le aggiorna in base agli errori di predizione. Barrett applica specificamente questi principi per spiegare come il cervello gestisce l’allostasi (la regolazione predittiva del budget corporeo) e come costruisce l’esperienza affettiva ed emotiva attraverso l’interpretazione (categorizzazione) dei segnali interocettivi nel contesto, utilizzando concetti appresi.23 Estende inoltre questi principi costruttivisti alla creazione della realtà sociale.24

All’interno del più ampio ombrello del predictive processing, si colloca anche il lavoro di Karl Friston sul principio dell’energia libera (Free Energy Principle) e sull’inferenza attiva (Active Inference – AIF).62 Sebbene ci siano sovrapposizioni significative – entrambi vedono il cervello come un organo che cerca di minimizzare l’errore di predizione (o la “sorpresa” / “energia libera”) – ci sono anche differenze di enfasi. Il lavoro di Friston è spesso più focalizzato sulla formalizzazione matematica e sui principi generali che governano i sistemi auto-organizzanti (biologici e artificiali).70 L’inferenza attiva, in particolare, sottolinea come gli organismi minimizzino l’errore di predizione non solo aggiornando le proprie credenze interne, ma anche agendo attivamente sul mondo per rendere le sensazioni conformi alle predizioni.47 Barrett, pur riconoscendo l’importanza dell’azione, pone una maggiore enfasi sugli aspetti psicologici della costruzione dell’esperienza, sul ruolo dei concetti appresi culturalmente, sull’interocezione come fonte primaria dell’affetto e sull’allostasi come imperativo biologico fondamentale che guida la predizione.23 Si può dire che Barrett applichi e sviluppi i principi del predictive processing in modo specifico per spiegare i fenomeni della mente e dell’emozione nel contesto della regolazione corporea e della cultura.

Il Dibattito Centrale: Teoria dell’Emozione Costruita (TCE) vs. Teorie delle Emozioni di Base (BET)

Il confronto più diretto e acceso in cui si colloca il lavoro di Barrett riguarda la natura delle emozioni. La sua Teoria dell’Emozione Costruita (TCE) si contrappone radicalmente alle Teorie delle Emozioni di Base (BET), che hanno dominato a lungo il campo.25

Le BET, associate a ricercatori come Paul Ekman, Carroll Izard e, in alcune interpretazioni, Jaak Panksepp e Joseph LeDoux (nelle sue prime formulazioni), sostengono che esista un insieme limitato di emozioni “di base” (tipicamente includendo felicità, tristezza, rabbia, paura, disgusto, sorpresa) che sono:

- Innate: Parte del nostro patrimonio biologico ed evolutivo.25

- Universali: Presenti e riconoscibili in tutte le culture umane.25

- Distinte: Ciascuna con una propria “essenza” o “impronta digitale”.28

- Dotate di Basi Neurali Specifiche: Attivate da circuiti neurali dedicati, spesso localizzati in regioni subcorticali considerate evolutivamente antiche.25

- Associate a Pattern Fisiologici e Comportamentali Specifici: Inclusi espressioni facciali caratteristiche e universali.25

La TCE di Barrett rifiuta tutti questi punti fondamentali 7:

- Costruite, non innate: Le emozioni emergono dall’interpretazione degli stati affettivi attraverso concetti appresi.24

- Culturalmente Variabili, non universali: I concetti emotivi e il modo in cui vengono applicate le sensazioni variano significativamente tra culture.7

- Non Distinte per Natura: Le categorie emotive (come “rabbia”) sono astrazioni concettuali che raggruppano istanze molto variabili; non esistono “essenze” emotive.24

- Emergenti da Reti Cerebrali Generali: Non esistono circuiti dedicati alle singole emozioni; le emozioni emergono dall’interazione di reti cerebrali coinvolte in funzioni più basilari come interocezione, categorizzazione, attenzione e controllo esecutivo (reti dominio-generali).24

- Senza Pattern Fisiologici o Facciali Specifici: Le risposte corporee e le espressioni facciali associate a una categoria emotiva (es. “paura”) sono altamente variabili e dipendenti dal contesto.6

La tabella seguente riassume le differenze chiave:

Tabella 2: Teoria dell’Emozione Costruita (TCE) vs. Teorie delle Emozioni di Base (BET): Confronto Chiave

| Caratteristica | Teorie Emozioni di Base (BET) | Teoria Emozione Costruita (TCE) |

| Origine | Innate, prodotto dell’evoluzione biologica | Costruite, risultato dell’apprendimento concettuale e culturale che interpreta l’affetto |

| Universalità | Universali tra culture umane (e spesso omologhe in altri animali) | Culturalmente variabili; l’affetto di base (valenza/arousal) può essere universale, ma non le emozioni specifiche |

| Basi Neurali | Circuiti neurali dedicati e specifici per ogni emozione di base (spesso subcorticali) | Emergenti dall’interazione di reti neurali dominio-generali distribuite (incluse aree corticali) |

| Ruolo Cultura/Appr. | Influenza l’espressione o la regolazione delle emozioni innate (display rules) | Fondamentale nel fornire i concetti emotivi necessari per costruire l’esperienza emotiva |

| Espressioni Facciali | Esistono espressioni facciali innate, universali e specifiche per ogni emozione di base | Le espressioni facciali sono variabili, dipendenti dal contesto e dalla cultura; non sono “impronte” emotive |

| Variabilità | La variabilità è considerata rumore o dovuta a fattori secondari (regolazione, mescolanza) | La variabilità all’interno di una categoria emotiva è la norma, intrinseca al processo di costruzione |

(Dati basati su 25)

Questo dibattito è acceso e tuttora in corso.25 Le BET si basano su decenni di ricerca comportamentale, studi transculturali sulle espressioni facciali e ricerche comparative sugli animali.25 La TCE si basa fortemente su meta-analisi di dati di neuroimaging che, secondo Barrett, non riescono a trovare evidenze consistenti per circuiti emotivi specifici 33, su studi che mostrano la variabilità delle risposte fisiologiche e comportamentali 34, e su ricerche che evidenziano il ruolo del linguaggio e della cultura nella percezione ed esperienza emotiva.30

La TCE ha ricevuto critiche.26 Alcuni sostengono che sottovaluti le basi biologiche e innate dell’affetto e del comportamento emotivo, o che le evidenze di neuroimaging siano interpretabili in modi diversi.26 Altri criticano l’accuratezza di alcuni esempi culturali utilizzati da Barrett 29 o la sua enfasi sull’allostasi a scapito dell’omeostasi.45 Alcuni tentativi di riconciliazione propongono che le BET descrivano meccanismi biologici sottostanti (“emozioni”) mentre la TCE descriva l’esperienza soggettiva (“sentimenti”), ma Barrett e i suoi collaboratori rifiutano questa dicotomia come una distorsione della TCE.25 Sostengono che le due teorie partono da assunzioni filosofiche e scientifiche così diverse (essenzialismo vs. pensiero popolazionale/costruttivismo) da essere fondamentalmente irreconciliabili.26

Contributi Unici della Prospettiva di Barrett

Indipendentemente dall’esito finale del dibattito sulle emozioni, il lavoro di Barrett, come distillato in “7 lezioni e ½ sul cervello”, offre diversi contributi unici e stimolanti al panorama delle neuroscienze:

- Centralità dell’Allostasi: Porre la regolazione predittiva del budget corporeo come principio organizzativo fondamentale del cervello offre un quadro potente e biologicamente plausibile per integrare mente, corpo e comportamento.11